2024年度報告

ベルマークを集めて自分の学校の備品を充実させると同時に、ハンディのある学校への支援の輪を広げることができる。これがベルマーク運動です。2024年度もたくさんのマークが寄せられ、多様な商品が「お買いもの」として購入されました。これをもとに、ベルマーク財団では様々な援助事業を実施することができました。財団の2024年度の活動を以下に報告します。

◆2万5,500校・団体が参加

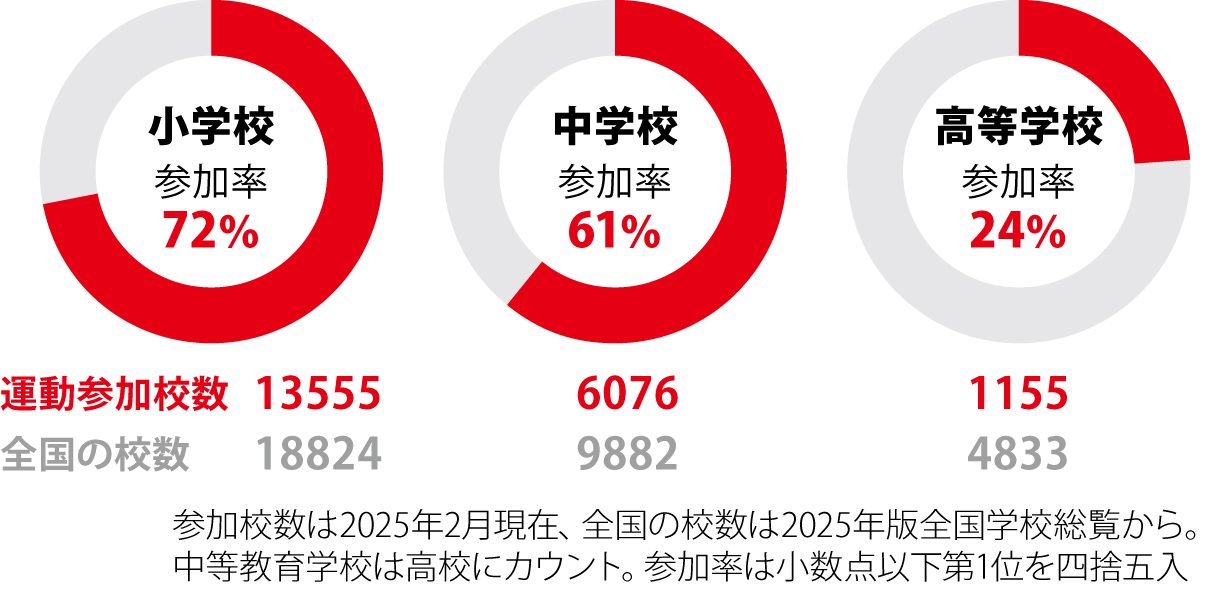

ベルマーク運動には現在、約2万5,500校・団体が参加登録しています。1960年の運動開始当初の参加校数は2,263校でした。「都会の子も、へき地の子も、平等に学べる環境」を目指す運動への共感は日本全国に急速に広がり、わずか5年後には1万校を突破。その後も運動の輪は広がり続け、1970年代になると2万校を超えました。

学校種別の参加率は小学校が7割、中学校が6割です。当初から参加資格のある幼稚園・保育園、小・中学校、高等学校に加えて、2006年4月からは大学や公民館などの生涯学習施設も参加できるようになりました。

※財団のマークに関する締め日は毎月20日です。締め日後、協賛会社への請求等を経て、翌月に活動実績が確定します。そのため、年度締めは2月20日と定めています。2024年度は、2024年2月21日から2025年2月20日までとなります。

◆協賛会社

自社商品にベルマークを付けて、運動の根幹を支えてくれているのが「協賛会社」です。参加団体が集めたマークは1点が1円に換算されて、ベルマーク預金として貯まりますが、その1円は協賛会社から支払われています。

協賛会社の商品カテゴリーは食品や飲料、学用品、日用品、保険証券などと幅広いです。2024年度は44の協賛会社が商品にマークを付けてくれました。

切り取るマークに加えて、使用済みインク・トナーカートリッジや飲料の紙パック容器、いらなくなったパソコンがベルマークの点数になる協賛会社もあります。現物を回収し、資源としてリサイクルするしくみです。ベルマーク預金を貯めることが同時に、環境保全にもつながります。

参加団体が各メーカーの回収センターに、使用済みカートリッジ類や紙パック、不用パソコンを送ると、点数証明書はがきが戻ってきます。そのはがきを通常のマークと同じように財団に送ると、ベルマーク預金に加算されます。

◎マークを用いた企画

ベルマークを付けた商品を使って、キャンペーンを実施している協賛会社があります。自社のマークをたくさん集めた学校を表彰したり、はがきにマークを貼って送ると賞品が当たったりと、どの企画も参加団体が楽しくマークを集められるように工夫されています。

⇒全国1位の東京・田園調布雙葉小で表彰式/ショウワノート第50回キャンペーン

⇒ダイレックスとキリンビバレッジ・湖池屋・日清食品が約17万点を集め、小学校に寄贈

◎マークを集めて寄贈する活動も

自社商品にマークを付けることに加えて、自ら率先してマーク集めに取り組む協賛会社もあります。

マークをたくさん集めるためには、たくさんの方の協力が必要です。全国にある自社の拠点、グループ会社、取引先の企業、商品を購入するお客さまなど、さまざまな立場の方が収集に関わっています。集まったマークは、財団に寄贈されることもあれば、参加団体に贈呈されることもあり、学校で贈呈式が開かれることもあります。

⇒あいおいニッセイ同和損保の専業代理店組織がマーク7万点を寄贈

⇒PPIHグループ、317店舗で集めたマーク177万点を寄贈

⇒ジブラルタ生命が財団に62万点寄贈/能登地震の被災校にも32万点

◎財団から感謝状を贈呈

長く運動を支え続けてきた協賛会社に、財団から感謝状をお贈りしています。

◎さまざまな社会貢献活動

協賛会社はベルマーク以外にも、さまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。財団ホームページではそのような取り組みも紹介しています。方法が異なっても、社会に貢献したいという目的は同じです。

◆「寄贈マーク」への注目度、依然として高く

学校以外の団体や個人でも、ベルマーク運動に「協力」することができます。その方法は、集めたマークを直接財団に送ることです。財団に届いた「寄贈マーク」はへき地校や特別支援学校、災害被災校などへの支援に活用されます。2024年度の到着件数は、前年度を大きく超えました。マークに同封されていた手紙やメモからその要因をたどったところ、2024年1月に発生した能登半島地震の被災地支援に対する関心が高まったからだと分かりました。

⇒ベルマーク2000万点突破で寄贈式/イトーヨーカ堂に感謝状

◆協力会社

貯めたベルマーク預金で買える学用品を取り扱っているのが「協力会社」です。2024年度も13の企業が、協力会社として運動を支えてくれました。

取り扱い商品を掲載している「お買いものガイド」は年2回、4月と10月に参加団体に送付しています。参加団体のお買いもの額の1割が割り戻され、支援活動をする資金になります。

◎授業を購入できる「教育応援隊」

貯めた預金で購入できるのは備品・教材といったモノだけではありません。参加団体に授業を提供する「教育応援隊」には4つのプログラムがあり、子どもたちの学びをソフト面からも支援しています。

オーサー・ビジット

本の著者(オーサー)が学校を訪問(ビジット)して特別授業をする、朝日新聞社との共催事業です。2024年度の講師は絵本作家の宮西達也さんでした。

ミズノ・走り方教室

協力会社のミズノから派遣されたコーチが小学生に走り方のコツを伝授します。今年度は8校で開催しました。

絵本を届ける運動

アジアの子どもたちに現地語の翻訳シールを貼った本を届ける公益社団法人シャンティ国際ボランティア会の活動です。財団はこの活動を2000年から支援しています。中学校と高等学校を対象とし、今年度は16校が参加しました。

防災科学教室

国立研究開発法人防災科学技術研究所(防災科研)との共催です。防災科研の研究者が講師を務め、災害への備え方を学ぶことができます。今年度は4校で実施しました。

⇒土の塔を作って土砂崩れを学ぼう/広島・郷原小で防災科学教室

※上記以外の実施校

ミズノ・走り方教室

八代市立代陽小(熊本県)/熊谷市立江南南小(埼玉県)/奈良市立富雄北小(奈良県)/江東区立第四砂町小(東京都)/横浜市立東山田小(神奈川県)/秋田市立中通小(秋田県)/長久手市立西小(愛知県)

絵本を届ける運動

南丹市立園部中(京都府)/南丹市立桜が丘中(京都府)/神戸市立神陵台中(兵庫県)/駒沢学園女子中・高(東京都)/女子聖学院中高(東京都)/府立堺聴覚支援学校(大阪府)/松陰中・高(兵庫県)/県立岐阜北高(岐阜県)/久留米市立久留米中(東京都)/宇都宮市立陽西中(栃木県)/函館白百合学園中高(北海道)/府立生野聴覚支援学校(大阪府)/西東京市立保谷中(東京都)/府立中央聴覚支援学校(大阪府)/丹波篠山市立西紀中(兵庫県)

防災科学教室

大田区立馬込第三小(東京都)/裾野市立富岡第一小(静岡県)/洲本市立由良小(兵庫県)

◆備品・教材の寄贈

ベルマーク運動が始まったきっかけは、山間部や離島などにあるへき地校への支援を求める声が届いたことでした。その原点を大切にしつつ、これまで支援先を広げてきました。2024年度はへき地校100校、特別支援学校40校、3つの院内学級、海外の日本人学校4校を支援しました。へき地校には1校あたり20万円相当の備品・教材を、特別支援学校などにも希望の備品や、拡大読書器、短焦点プロジェクターといった品物を贈りました。

⇒へき地学校・特別支援学校などへの支援、2024年度は143校

◎一輪車講習会と理科実験教室

へき地校を対象に、一輪車講習会や理科実験教室を開催しています。いつもと一味違う授業が、子どもたちの学習への刺激になります。世界大会での優勝経験がある一輪車のインストラクターや、理科の専門分野の知識を豊富にもつスペシャリストが学校に赴きます。

※実施校

一輪車講習会

安芸高田市立高宮小(広島県)/水俣市立久木野小(熊本県)/豊田市立新盛小(愛知県)/宇和島市立蒋淵小・結出小・三浦小(愛媛県)/さつま町立薩摩小(鹿児島県)/三次市立川西小(広島県)

理科実験教室

京都市立宕陰小中(京都府)/おおい町立名田庄小(福井県)/浜松市立水窪小(静岡県)/豊田市立小原中(愛知県)

◆被災校支援

◎能登半島地震

2024年1月1日に石川県能登地方を震源とする、最大震度7の地震が発生しました。財団では被災地の学校を支援するため、ベルマーク預金からの寄付を募る「緊急友愛援助」を呼びかけました。当初は申し込みの期限を3月末までとしていましたが、参加団体からの反響が大きく、6月末まで延長することになりました。半年間で86団体から約260万円の寄付の申し込みがあり、集まった額に財団資金を加えて、被害の大きかった輪島市、珠洲市、能登町、穴水町にある小・中学校への支援を2025年度中に完了する予定です。

◎東日本大震災

東日本大震災で被害に遭った地域の学校への支援も継続しました。今年度は岩手・宮城・福島の計106小・中学校に対して総額600万円相当の支援で、支援金は学校生活に必要な備品・教材の購入や、児童・生徒の移動手段となるバス代に充てられました。

小中学校への支援に加えて、東日本大震災の教訓から災害に強い学校づくりを目指す宮城教育大学の「防災教育研修機構」にも助成を行いました。

⇒東北3県への支援、2024年度は106校に計600万円相当

◆友愛援助

世界には、教育環境に課題を抱えている国や地域が多くあります。そのような国で暮らす子どもたちを支援しようと、1998年に始まったのがベルマーク運動の「友愛援助」です。参加団体が貯めたベルマーク預金を直接寄付にあてることのできるしくみです。寄付先は、海外で支援活動をしている国際NGOなどの組織で、対象事業は財団が審査して選んでいます。参加団体は複数の事業にエントリーすることもでき、金額の制限はありません。

なお、友愛援助では財団を通した東日本大震災被災校支援や、支援団体を通しての子ども食堂支援といった国内での事業への寄付も募集しています。2024年度は、国内外の10事業(教育応援隊の「絵本を届ける運動」を含む)に計350万円を贈呈しました。

◆広報活動

◎財団からの情報発信

運動に関する情報はすべて財団のホームページから発信しています。月に1回発行している「ベルマーク新聞」は、直近のニュースを簡潔にまとめたPDF形式の広報紙です。ホームページは頻繁に更新していますが、新聞を読めば短時間で概要をつかむことができます。

運動への興味・関心を高めてもらうことを目的としてSNS(Instagram、X)も運用しています。

⇒Instagram(@bellmark_official)

◎大台達成校

集めたベルマークの累計点数が50万点、100万点、200万点……(以後100万点刻み)を超えた学校を「大台達成校」と呼び、感謝状を贈っています。2024年度は、207団体が大台を達成しました。

◎ベルマーク便りコンクール

参加団体が作ったベルマーク活動に関する広報物を募集するコンクールです。39回目を迎えた2024年度は105団体から応募がありました。

◎さまざまなPR活動

子どもたちの学びを応援したり、運動の認知度をさらに向上させたりするための取り組みもしています。小学生が児童書の帯を作る「本の帯創作コンクール」(大阪読書推進会など主催)には「ベルマーク賞」を設けています。「朝日広告賞」(朝日新聞社主催)には「ベルマーク運動への理解と共感を誘う広告」という課題を提供しました。朝日広告賞への応募をきっかけに、駅にポスターを掲示する企画が持ち込まれ、広くアピールすることも実現しました。財団が後援している「スナッグゴルフ対抗戦JGTOカップ」(一般社団法人日本ゴルフツアー機構など主催)では、会場にベルマーク回収ブースを設置し、運動への協力を呼びかけました。

⇒ベルマーク運動をデザインで表現/第72回朝日広告賞〈一般公募〉の応募作品

⇒都内の駅にベルマークのポスター/朝日広告賞の応募作品を期間限定で