水が凍る瞬間を見てびっくり/愛知・小原中で理科実験教室

(2025/04/07)印刷する

ベルマーク財団のへき地校支援ソフト事業のひとつ「理科実験教室」が3月12日、愛知県豊田市の市立小原中学校(長嶋英子校長)で開かれました。

今回の講師は、北海道紋別市にある道立オホーツク流氷科学センターの学芸員、桑原尚司さんです。オホーツク海で新種のクリオネを発見し、発表した研究者です。科学教室を主催したり、体験学習の講師を務めたりして、自然科学に興味をもってもらう活動にも取り組んでいます。

この日は、欠席者を除き、2年生19人が理科室に集まり、5班に分かれました。

授業はまず冬の北海道の紹介から始まりました。スライドを使いながら、雪に埋もれたブランコ、煙突から下がるつらら、氷の上にたたずむゴマフアザラシなどを映し出し、生徒たちの興味を引きつけます。「ダイヤモンドダスト」は、大気中の水蒸気が凍って結晶化したものが太陽の光を浴びて輝く自然現象で、無風の極寒の川や湖などで見られます。

最初の実験は、ダイヤモンドダストをドライアイスで冷やされた発砲スチロールの箱の中で再現しました。カーテンを引いて暗くした理科室で、生徒たちが息を吹きかけてLEDライトで照らすと、キラキラ輝きます。あちこちから「見えた」という声が上がりました。

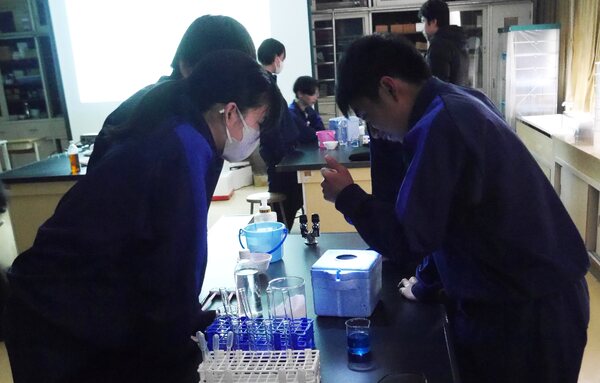

「過冷却」の実験では、試験管の中で水が凍る瞬間を観察しました。水はゆっくり振動を与えずに冷やすと凍らない性質を持っています。水の入った試験管を、氷と塩を混ぜてマイナス10度まで下げた容器のなかに入れると、水は液体のままです。試験管に氷を一粒入れると瞬く間に白く凍り、生徒から驚きの声が漏れました。

オホーツク海は流氷で知られます。アムール川から流れ込む大量の真水によって、塩分が薄い層と濃い層が存在する特殊な環境が理由です。海面と海底では塩分の濃度が異なり、混ざりにくいため、塩分の薄い上層は凍り、それがシベリアからの冷たい風と海流によって運ばれ、厚い流氷になります。三つ目の実験は、この自然環境を試験管の中で再現しました。青い色をつけた塩分濃度が濃い水に、透明な真水をスポイトで静かに注入し、2層の分離を確認しました。

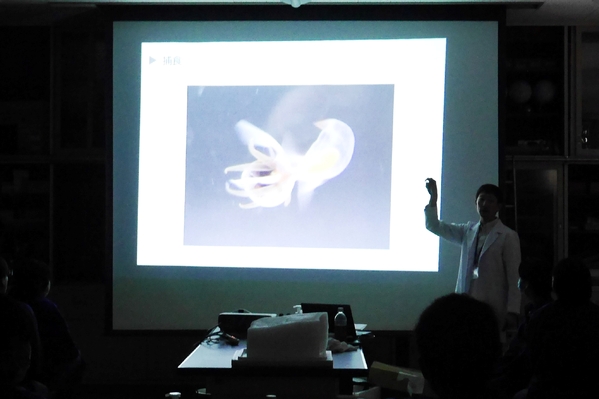

最後はクリオネの観察です。桑原さんはペットボトルに入ったクリオネを用意していました。スライド映像も交え、触手を使った捕食の様子や、桑原さんらが発見した新種のクリオネについても解説しました。用意したクリオネは生徒たちへのプレゼントで、餌やりが難しいといいますが、何も食べなくても2年は生きるそうです。1㎝足らずの小さく、かわいいクリオネに生徒たちは見入っていました。

桑原さんは「数字とデータを使って考えるのが理科です。データの数も大切です。ここの当たり前と日常が世界の日常ではないことを知ってください」と語り、授業を締めくくりました。

◇

小原中は、豊田市中心部からバスで約1時間。学校がある旧小原村は、中世から紙すきが盛んで「小原和紙」の名で知られました。学校の近くには市の施設「小原和紙のふるさと」があり、伝統を今に伝えています。