◇◆◇ 海外援助特集 ◇◆◇

記事目次(2008年度) |

|||||||

|

|

海外への援助はベルマーク運動の大きな柱です。みなさんから寄せられた援助資金は、ミズノスポーツ振興会の寄付金などを加えて、オイスカ、ラオスのこども、シャンティ国際ボランティア会、シェア(国際保健協力市民の会)など世界各地で活動する団体を通じて、開発途上国の教育環境に恵まれない学校や子どもたちのために役立てられています。 皆さんの援助がどのように使われているのか、こうした団体の活動ぶりを通して紹介します(写真はいずれも各団体提供)。 |

奨学金や無担保融資で励まし ジョイセフ財団法人ジョイセフ(家族計画国際協力財団)

|

|

インドネシアのスマトラ島北部アチェ州に住むライスル・アクラム君(7歳)は、ベルマーク教育助成財団による支援で奨学金を得ている小学1年生です。非常に良い生徒であり、勇気のある子だと、先生も友達も言っています。しかし、誰かが彼の母親のことを聞くと、「お母さんがいなくて寂しい」と泣いてしまいます。

4年前の2004年12月に大地震・大津波が起きた時、母親は家と共に津波に飲み込まれました。遺体は現在も見つかっていません。ライスル君の父親は漁師で、今年、ライスル君の母親の妹と再婚しました。ライスル君の夢は軍隊に入ることです。津波が起きたとき、多くの兵士たちが被災者を助け、多くのなきがらを共同墓地に葬った姿を、見ていたからです。ライスル君は奨学金を貰えることを非常に喜んでおり、本や靴を買うのに使っています。

4年前の2004年12月に大地震・大津波が起きた時、母親は家と共に津波に飲み込まれました。遺体は現在も見つかっていません。ライスル君の父親は漁師で、今年、ライスル君の母親の妹と再婚しました。ライスル君の夢は軍隊に入ることです。津波が起きたとき、多くの兵士たちが被災者を助け、多くのなきがらを共同墓地に葬った姿を、見ていたからです。ライスル君は奨学金を貰えることを非常に喜んでおり、本や靴を買うのに使っています。大地震・大津波の発生から3年半がたちましたが、スマトラ島北部、西海岸などの住民の生活はまだまだ厳しい状態です。精神的な傷、トラウマ(心的外傷)をおった子どもいます。アチェ州の州都バンダアチェとその周辺でジョイセフ(家族計画国際協力財団)が、子どもたちを励まし、勇気づける活動を現地NGOと協力して行っています。  小中学生への奨学金は、親を亡くしたり、経済的な事情などで義務教育を途中でやめる子どもが多いためです。07年6月からは小中学生ら40人に年間約1万4800円の奨学金を提供。学用品や制服などに使われています。また被災した子どもが中途退学しないよう経済的に苦しい母親たちを支えるため無担保小規模融資を9カ月間、20人に行っています。月2000円から1万2000円前後ですが、ケーキを作ったり、お土産店を開くなどの小さな商売をしている人もいるそうです。 ジョイセフは、人口、母子保健、HIV感染予防などの分野の国際協力を推進するNGOで、海外では再生自転車を草の根保健ボランティアに、不要になったランドセルをアフガニスタンの子どもたちに送る運動などを繰り広げています。 〈写真上〉ジョイセフが支援している小学校の子どもたち。みんな笑顔です 〈写真下〉津波で母親を亡くし奨学金を受けているライスル君 =いずれもアチェ州で |

植林通じ自然を愛する心 オイスカ財団法人オイスカ

|

近年、森林破壊が地球規模の環境問題となっています。財団法人オイスカが推進している「子供の森」計画は子どもたち自身が、学校の敷地や隣接地で苗木を植えて育てていく実践活動を通じて「自然を愛する心」「緑を大切にする気持ち」を養いながら、地球の緑化をすすめていこうというプログラムです。この活動はインド、フィリピン、バングラデシュ、ケニアなど世界26の国と地域で進んでおり、今年3月までに3797校がこの活動に参加しています。 近年、森林破壊が地球規模の環境問題となっています。財団法人オイスカが推進している「子供の森」計画は子どもたち自身が、学校の敷地や隣接地で苗木を植えて育てていく実践活動を通じて「自然を愛する心」「緑を大切にする気持ち」を養いながら、地球の緑化をすすめていこうというプログラムです。この活動はインド、フィリピン、バングラデシュ、ケニアなど世界26の国と地域で進んでおり、今年3月までに3797校がこの活動に参加しています。その中の1校、パプアニューギニアの東ニューブリテン州ラバウルのバリオラ小学校(生徒数約300人、教員9人)では、ピーター先生の指導で03年から「子供の森」活動を始めました。草しかはえていなかった校庭に、アカシアややせた土地でも育つジェメリーナ、またマンゴーなどの果樹を毎年植林し世話をしているほか、地元の青年による環境劇などを行っています。先生方は「子どもたちは木の生長を見守り、育った森の恩恵を肌で感じているので、授業で森や植林の大切さについて教えても理解が早いです。また、この活動を通じて感動することが増え、授業への子どものやる気も高まりました」と評価しています。  パプアニューギニアは、南太平洋にあるニューギニア島の東半分と周辺の島々からなり、日本より広い46万平方キロの国土に約540万人が住んでいます。65%を森林が占めますが、その割合は減少を続けています。住民は、普段豊かな自然に囲まれているためその危機を実感することはあまりありません。子ども達の力は小さなものですが、学んだことが両親へ、地域へと伝わることで地域の自然環境が守られるよう「子供の森」計画では継続して活動を行っていく予定です。パプアニューギニアでは、これまでに約6万8000本の木を植え、植林面積は40.3ヘクタールになります。 「オイスカ」は農業を基盤とした人づくり・国づくりを目指し、アジア・太平洋地域を中心に人材育成、農村開発、環境保全などを推進している国際NGOです。 〈写真上〉植林した涼しい「子供の森」の木陰でくつろぐ子どもたち 〈写真下〉植林した木陰でおしゃべりをする女の子たち =いずれも東ニューブリテン州ラバウルの小学校で |

絵本に目を輝かせ、笑い声 ラオスのこども特定非営利法人「ラオスのこども」

|

「ラオスの子ども」スタッフが最近訪問したビエンチャン県の学校では、校長をはじめ先生全員が協力し、図書活動に大変熱心でした。担当の先生は「図書の活動は大変ではありません。子どもたちはとても本が好きで、昼休みもご飯を食べに家に帰ってから、すぐ学校の図書室に本を読みに戻ってくるほどですから」と笑顔で話してくれました。

「ラオスの子ども」スタッフが最近訪問したビエンチャン県の学校では、校長をはじめ先生全員が協力し、図書活動に大変熱心でした。担当の先生は「図書の活動は大変ではありません。子どもたちはとても本が好きで、昼休みもご飯を食べに家に帰ってから、すぐ学校の図書室に本を読みに戻ってくるほどですから」と笑顔で話してくれました。この先生が初めて本に接したのは、小学1年生の時で、ちょうど1990年。「ラオスのこども」がラオス国立図書館の指導のもと、読書推進活動を始めた年でした。幼い頃に本に出会い、夢中になった世代が今先生になり、次の世代の子どもたちに本の素晴らしさを伝えて始めているのです。 読書中の子どもたちは目を輝かせながら、本に夢中です。好きな本は民話絵本です。また学校で、本の読み聞かせや紙芝居、語りや歌などの実演をすると、子どもたちは大きな笑い声と共にとても盛り上がります。本の楽しさを感じとってくれているのです。先生たちからは「生徒の読み書きがしっかりし、成績がよくなった」「配られた図書を教材として授業で利用している」「遅刻や早退が減り、休憩時間に本を読むことで、新たな知識を得ている」などの声が聞かれました。  ラオスでは、本屋や図書館のない町が多く、子どもたちが本を通じて文字に親しむ機会はほとんどありません。教科書が1人に1冊行き届いている学校はまだ少数です。小学校に入学して初めて文字を学習する子どもが多く、落第率が高いのが基礎教育普及の壁といわれています。 「ラオスのこども」では、絵本・児童書の出版・配布、学校図書室の設置、読書習慣の普及、作家や画家などの育成、子どもが集い遊び学べる場の運営支援など、ラオスの教育環境を向上するための活動を多岐に行っています。2007年度末までに開設した学校図書室は、174校です。そのうち、ベルマーク財団の友愛援助を通じて開設された図書室は、昨年末で35校にもなります。そして、61校に補充図書を配付しています。またこれまでの活動で今年の国際児童図書評議会(IBBY)・朝日国際児童図書普及賞(IBBY・朝日新聞社主催)を受賞しました。 〈写真上〉スタッフが絵本を読んでいるのを熱心に聞く子どもたち 〈写真下〉子どもたちはすっかり本に夢中です =いずれもラオスのチャンパサック県で |

村人の健康を守るため活動 シェア特定非営利活動法人「シェア=国際保健協力市民の会」

|

「私たちはお金のためではなく、村人の健康を守るために働いています」と、保健ボランティアの1人ジョゼ・セランさんは言います。現在、東ティモールアイレウ県には123人の保健ボランティアが9村41集落で活動しています。保健ボランティアは、乳幼児や妊婦を、村で月に1回行われる保健活動に参加するよう呼びかけ、体重測定を実施したり、保健教育を行ったりしています。また、この活動では、診療所から派遣される看護師や助産師が予防接種や検診を行います。

「私たちはお金のためではなく、村人の健康を守るために働いています」と、保健ボランティアの1人ジョゼ・セランさんは言います。現在、東ティモールアイレウ県には123人の保健ボランティアが9村41集落で活動しています。保健ボランティアは、乳幼児や妊婦を、村で月に1回行われる保健活動に参加するよう呼びかけ、体重測定を実施したり、保健教育を行ったりしています。また、この活動では、診療所から派遣される看護師や助産師が予防接種や検診を行います。東ティモールは、インドネシア東部にあり、長野県ほどの広さで人口約100万人。2002年5月に独立しましたが、独立反対派の民兵などにより学校、診療所などほとんどの公共施設が破壊されました。女性が一生に生む子どもの数は6.7人ですが、妊産婦死亡率は10万の出生に対して660人と非常に高率です。また、約10人に1人の赤ちゃんが1歳になる前に亡くなり、約8人に1人が5歳の誕生日を迎えることができません。

シェア=国際保健協力市民の会が昨年から活動しているアイレウ県は、人口4万3000人の小さな県です。ほとんどの住民が農業を営んでいます。山岳地帯であるため未舗装の道路も多く、公共の交通機関もほとんどないため、村から診療所での移動は徒歩です。地域によっては2〜3時間歩かなければならないこともあります。そのため、病気になる前に、村人が保健活動に参加して病気を積極的に予防することが大切になります。 住民や子どもたちへの保健教育は保健ボランティアがしますが、こうした保健ボランティアを指導する立場の看護師や助産師の継続的な能力向上のためのトレーニングにシェアは力を入れています。トレーナーの一人であるマダレナ助産師は「自分たちがうまくできていない部分をシェアはトレーニングで強化してくれます。また、一緒に活動計画を立てながら、保健ボランティアへのトレーニングや村の保健活動を実施しています。私が指導したことを保健ボランティアができるようになるのが嬉しいです」と話しています。 シェアは、アジア・アフリカにおける保健協力活動や、在日外国人の医療支援をしている設立25周年を迎えた保健医療分野のNGOで、今年1月には、東京弁護士会人権賞を受賞しています。 〈写真上〉乳児の栄養状態を見るため腕の太さをはかる保健ボランティア =アイレウ県ナモレス村で 〈写真下〉栄養ゲームをしながら保健教育をする保健ボランティア =同県ホホラウ村で |

タンクやポンプで安全な水 日本ユニセフ協会財団法人日本ユニセフ協会

|

カンボジア北部オダル・ミンチェ州のスナル村のスナル小学校に日本からの支援で新しい雨水タンクが雨期の前に出来ました。雨水を貯めて使う方法は、安全な水を確保するための伝統的で経済的なやり方です。ユニセフ(国際連合児童基金)が地元のNGOの協力を得て設置した新しいデザインの雨水タンクはより安全な水質の水の確保につながります。

カンボジア北部オダル・ミンチェ州のスナル村のスナル小学校に日本からの支援で新しい雨水タンクが雨期の前に出来ました。雨水を貯めて使う方法は、安全な水を確保するための伝統的で経済的なやり方です。ユニセフ(国際連合児童基金)が地元のNGOの協力を得て設置した新しいデザインの雨水タンクはより安全な水質の水の確保につながります。

「この学校で水を手に入れられるのはこれが初めてです。子どもたち全員が安全な水を使うことが出来るようになり、トイレも利用できるようになりました。なんとお礼を言っていいか分かりません」。1981年からこの学校で教えている先生は笑顔です。 130人の児童は毎日清潔な水を使えるようになりました。学校では衛生についても教えることになりました。安全な環境を維持することの大切さ、そして家庭での安全な水や清潔なトイレを持つことの大切さを学びます。

同じ州のプレイ村にあるプレイ小学校ではポンプ付きの深井戸で清潔な水が手に入るようになりました。子どもたちは家から水を瓶に入れて学校に持って来たり、池の水を直接飲んだりしていました。こうして同州の2つの村にできた新しい雨水タンクや井戸で14の小学校、2000人以上の児童や先生が恩恵を受けました。 同州では65%以上の学校で安全な水が手に入るようになり、65%近い学校に清潔なトイレができました。2005年段階の34%に比べると大きな伸びです。 経済成長が続いているカンボジアですが、人口の3分の一以上が貧困ライン以下の生活をしており、子どもたちの健康・保健状態が悪く、5歳未満の死亡原因で下痢が20%を占めています。安全な水の確保と衛生的なトイレ整備が急務です。ユニセフはカンボジアで地方の水供給事業を支援しており、地区や学校への共同井戸の設置や、使い方の指導などをしています。日本ユニセフ協会は、子どもたちの命と健やかな成長を守るため世界各地で活動しているユニセフを支えるための募金、広報など様々な活動を行っています。 〈写真上〉ポンプ付きの井戸が完成し、喜ぶ子どもたち =アイレウ県ナモレス村で 〈写真下〉ポンプで水をくみ出す子どもたちはうれしそうな表情です =カンボジアのオダル・ミンチェ州プレイ村の小学校で |

仕事終え夜2時間の識字教室 日本ユネスコ協会連盟社団法人日本ユネスコ協会連盟

|

夜7時、カンボジア北部シェムリアップ州プレイクロッチ村での識字教室に25人が集まりました。10代から20代の女性が約8割です。貧困や内戦で学校に行けなかった人が多く、日中は農作業や土木作業などをしているので夜の開催になります。バッテリーを使った明かりの下、先生の話を聞くだけでなく、前に出て皆の前で文章を読んだりします。こうした授業が2時間、週6日で8カ月続きます。

夜7時、カンボジア北部シェムリアップ州プレイクロッチ村での識字教室に25人が集まりました。10代から20代の女性が約8割です。貧困や内戦で学校に行けなかった人が多く、日中は農作業や土木作業などをしているので夜の開催になります。バッテリーを使った明かりの下、先生の話を聞くだけでなく、前に出て皆の前で文章を読んだりします。こうした授業が2時間、週6日で8カ月続きます。ユネスコが行っている「アンコール寺子屋プロジェクト」は今年で3年目。3つの地域にある寺子屋で開かれるこうした識字教室には、学校に行けない子どもや女性を中心に125人が参加しています。 今後、シェムリアップ州内20村で、500名を対象に識字教室が行われます。日中仕事をしている人が多く、疲れてしまい中途退学者が出るのが悩みですが、受講者からは、読み書きだけでなく計算も出来るようになり、「商売に役立つ」と家族が喜んでくれた、などの声が上がっているそうです。識字クラスのほかに、他団体の協力のもと、寺子屋で英語教室も実施しているケースもあります。

一方、トンレサップ湖に浮かぶ水上寺子屋のある同州チョンクニア村では、湖に自生するホテイアオイを使った工芸品製作教室を行い、約30名の製作者グループができました。バッグやかごなどの商品カタログを作ったり、生産者の名前とメッセージを記入した商品タグを導入したり、お土産がならぶ市場に出向き人気の品物を調査するなど、売り上げを増やそうと努力しています。 カンボジアではことし、2地域で寺子屋が出来ます。日本ユネスコ協会連盟は、ユネスコ(国連教育科学文化機関)の民間活動を推進することを目的に設立されたNGOで、世界寺子屋運動の他、世界遺産活動、青少年育成など様々な活動をしています。1989年に始まった世界寺子屋運動は、アジアを中心に、学校に行けない子どもや、読み書きの出来ない大人たちのための識字教室だけでなく、職業訓練や収入向上プログラムなどを、現在、アフガニスタン、カンボジア、ラオス、インド、ネパールの5カ国を対象に行っています。 〈写真上〉夜開かれる識字教室で熱心に学ぶ受講者。女性が目立ちます =シェムリアップ州プレイクロッチ村で 〈写真下〉ホテイアオイを使ったバッグを作る村の女性たち =同州チョンクニア村で |

「大きなかぶ、引っこ抜きたい」 シャンティ社団法人シャンティ国際ボランティア会(SVA)

|

「『おおきなかぶ』(福音館書店)が大好き。私もおばあさんみたいになって、いろんな家事をしたり、おじいさんと一緒に大きなかぶをひっこ抜いたりしたい」(カンボジアの首都プノンペン近郊にあるスラムに住む10歳の女の子)。「もし日本に友だちができたなら、絵本をたくさん読んであげたい。そしたらきっと、みんなすてきな絵描きさんになれるでしょう」(ラオスの首都ヴィエンチャンに住む14歳の男の子)。

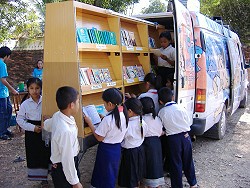

「『おおきなかぶ』(福音館書店)が大好き。私もおばあさんみたいになって、いろんな家事をしたり、おじいさんと一緒に大きなかぶをひっこ抜いたりしたい」(カンボジアの首都プノンペン近郊にあるスラムに住む10歳の女の子)。「もし日本に友だちができたなら、絵本をたくさん読んであげたい。そしたらきっと、みんなすてきな絵描きさんになれるでしょう」(ラオスの首都ヴィエンチャンに住む14歳の男の子)。日本の絵本を手にした子どもたちは十人十色。友だちと読む子、持ち帰って弟や妹に読んであげる子、絵を真似して描く子、生まれて初めて絵本にふれた子も少なくありません。絵本と過ごす時間の中に、多くの楽しみを見つけ、大きく育つ子どもたち。心の深いところには、未来に実を結ぶ「絵本のたね」がいきづいています。 日本で出版されている絵本に、カンボジア語やラオス語の翻訳シールを張って届けるシャンティ国際ボランティア会(SVA)の「絵本を届ける運動」がはじまって、今年で10年目。毎年日本国内の小中高等学校100校の子どもたち、企業や団体、全国各地の支援者の方々の協力のおかげで、いままでに届けた絵本は累計10万冊を超えました。  今年も各地で取り組まれている絵本作り。中には、みんなで土を耕し、野菜を育て、それを地域の人に売って資金を集め、そのお金で絵本作りに参加した学校もあります。尊い1冊がカンボジアやラオスの子どもたちへ送られています。アジアの大地にまかれたたくさんの「絵本のたね」は、日本の大地としっかりとつながっているようです。 カンボジアやラオスでは、初めて絵本を見る先生たちが多いため、SVAでは、教員や図書館員へ研修を行い、絵本の扱い方や展示の仕方、読み聞かせのテクニックを教えています。また、図書館のない地域や学校には移動図書館車が巡回して、歌やゲームをしながら、読み聞かせを披露。今日もお話を楽しみに、あちこちから子どもたちが駆け寄ってきます。 〈写真上〉「みんなで抜こう『大きなかぶ』」。先生と子どもが絵本をまねしています =カンボジアのシェムリアップ州の小学校で 〈写真下〉移動図書館車がやってきた =ラオスのビエンチャン州の小学校で |