記事目次 |

不思議体験に笑いと歓声 屋久島の3小中学校で実験教室 |

「ベルマーク理科実験教室」が、11月12日と13日の両日、初めて世界遺産の島・屋久島を訪れました。「実験名人」出雲科学館の曽我部國久館長が「サイエンスマジックショー」を出前したのは、鹿児島県屋久島町の永田小学校、小瀬田中学校(12日)、栗生小学校(13日)の3つの小中学校。島の中央部はたくさんの屋久杉がそびえる昼なお暗い山地、道路は海岸部分を回る一本道のため、同じ島内とはいえ、永田、小瀬田、栗生の3地区間の交通はとても至便とはいえず、「1カ所集中開催は無理」。そこで、3校での分散開催となりました。 「ベルマーク理科実験教室」が、11月12日と13日の両日、初めて世界遺産の島・屋久島を訪れました。「実験名人」出雲科学館の曽我部國久館長が「サイエンスマジックショー」を出前したのは、鹿児島県屋久島町の永田小学校、小瀬田中学校(12日)、栗生小学校(13日)の3つの小中学校。島の中央部はたくさんの屋久杉がそびえる昼なお暗い山地、道路は海岸部分を回る一本道のため、同じ島内とはいえ、永田、小瀬田、栗生の3地区間の交通はとても至便とはいえず、「1カ所集中開催は無理」。そこで、3校での分散開催となりました。曽我部さんが館長をしている出雲科学館で行っている「ものづくり・実験教室 子ども科学学園」の謳い文句は、  「ノーベル賞をめざせ!」。「ノーベル賞が取れる人材を育てるためには、子どものうちから『科学って面白いな』という興味を持ってもらう必要がある。これまで、手弁当で日本全国800ヶ所以上に実験教室を出前してきたのは、そのため」という曽我部さんの思いは熱いし、真剣です。 「ノーベル賞をめざせ!」。「ノーベル賞が取れる人材を育てるためには、子どものうちから『科学って面白いな』という興味を持ってもらう必要がある。これまで、手弁当で日本全国800ヶ所以上に実験教室を出前してきたのは、そのため」という曽我部さんの思いは熱いし、真剣です。今回も、「実験材料作りに、2日間徹夜しました。さらに各校でそれぞれ1時間から1時間半の事前準備、後片付けにも30分から1時間はかかる。それを2日間で3ヶ所こなす」というハードスケジュール、朝寝坊はもちろん、昼食をとる時間的余裕もありません。「それでも、島の子どもたちに、科学実験を見せてやりたい」という曽我部「名人」のアツき思いが、3カ所開催を実現させたのです。 「名人」を迎えたのは、永田では小学生27人、中学生14人、幼稚園児8人、  小瀬田では中学生18人、小学生14人、栗生では小学生ばかり24人。「とにかく自然の豊かな島。そんな素晴らしい自然の中で子どもたちを育てたい」という全国の親たちの要望に答えて、永田、栗生では留学制度を設けていますが、永田ではうち12人(小学校9人、中学校3人)、栗生ではうち4人が、北海道や東京、大阪、京都などからの「留学生」。「中には家族で移住してきたケースもありますが、ほとんどが近くに住む里親に預けられ、そこから通学している」といいます。 小瀬田では中学生18人、小学生14人、栗生では小学生ばかり24人。「とにかく自然の豊かな島。そんな素晴らしい自然の中で子どもたちを育てたい」という全国の親たちの要望に答えて、永田、栗生では留学制度を設けていますが、永田ではうち12人(小学校9人、中学校3人)、栗生ではうち4人が、北海道や東京、大阪、京都などからの「留学生」。「中には家族で移住してきたケースもありますが、ほとんどが近くに住む里親に預けられ、そこから通学している」といいます。全国的に見ても、「最多雨量地区」だけに、両日とも雨催(あめもよ)い。しかし、これまでテレビ以外では見たこともない科学実験が始まると、子どもたちはそんなうっとうしさを忘れたかのように、驚きと笑いの連続。液体窒素に漬けたボールを床にぶつけると一瞬のうちに割れてしまったり、カチカチに凍った花の花びらを手で揉むとばらばらに崩れたり・・・そんな実験を目を丸くしながら見た後は、子どもたち一人ひとりが液体窒素で凍らせたマシュマロを試食したり、ヘリウムガスを吸い込むと「声変わり」する不思議で楽しい体験もしました。 最後は、例によって「万華鏡づくり」。「名人」のいかにも教育者らしい厳しい指導に、今度は涙を浮かべる子もいましたが、  自分の手だけで完成させた「万華鏡」をのぞき込んだ子供たちからは一斉に、「うわ〜奇麗!」の歓声。今泣いたカラスがテレながら笑っていました。 自分の手だけで完成させた「万華鏡」をのぞき込んだ子供たちからは一斉に、「うわ〜奇麗!」の歓声。今泣いたカラスがテレながら笑っていました。「名人」にとって唯一残念だったのは、「島に良質なドライアイスがなく、それを使った実験が出来なかった」こと。「良質なドライアイスがあれば、こどもたちに、液体が美しい七色に変わるところを見せてやることができたのに。ドライアイスくらいあるだろうと思い込んだのが、失敗でした」と悔やむことしきり。失礼ながら、「弘法にも筆の誤り」「サルも木から・・」のことわざを思い出してしまいました。 それでも、3カ所ともこどもたちは十分に「科学実験」を楽しんでいたよう。「科学」に興味を持ってもらえたのでは、と期待したいところですが。 《写真上から》 ・「科学実験」に見入る子どもたちは興味津々=鹿児島県屋久島町永田小で ・自分の手で作り上げた「万華鏡」を覗き込む子どもたち=同小で ・中学生に混じって、液体窒素で花びらの冷凍実験に挑戦=小瀬田中で ・「液体窒素に風船を入れたらどうなる? 空気が無くなったの?」と子どもたちに質問をぶつけながら実験をする曽我部さん=栗生小で(同小提供) (2009/11/27) |

科学の不思議に興味津々 栃木・下生井小で理科実験教室 |

栃木県小山市の市立下生井小学校(沖久幸校長、52人)で11月10日、実験名人「ベルマーク理科実験教室」が開かれました。島根県の出雲科学館の曽我部國久館長が「サイエンスマジックショー」で、空気の重さや静電気、色の不思議などを、いろいろな道具や薬品を使いながら実演し、なぜそうなるのかを教えました。子供たちは、次々に目の前で展開される実験にびっくりしたり、自分たちで実際にやってみたりと興味津々でした。 栃木県小山市の市立下生井小学校(沖久幸校長、52人)で11月10日、実験名人「ベルマーク理科実験教室」が開かれました。島根県の出雲科学館の曽我部國久館長が「サイエンスマジックショー」で、空気の重さや静電気、色の不思議などを、いろいろな道具や薬品を使いながら実演し、なぜそうなるのかを教えました。子供たちは、次々に目の前で展開される実験にびっくりしたり、自分たちで実際にやってみたりと興味津々でした。下生井小は、近くに渡良瀬遊水池などがある田園地帯にあります。3世代同居の世帯が約8割で、児童数は減り続けているそうです。この日はお母さんたち15人も参加しました。 サイエンスショーは、マイナス200度近い液体窒素を使ってボールを一瞬で凍らせて割って見せたり、水素を入れた風船に火を爆発させたりと普段は見られないことばかり。とくに、児童の一人が凍ったバナナで思い切り曽我部館長の頭をたたくとバナナがぽっきり折れ、みんなびっくり。自分たちでもマシュマロを凍らせて食べ、凍った菊の花を手でもむとぱらぱら壊れる体験をしました。ヘリウムガスを吸い込むと、おもしろい声になる実験も披露、「空気がないとこういう現象がおきます。なぜでしょう」などと語りかけながら、謎解きをしていきました。大きな風船をぶつけてよろけさせて空気の重さを  見せたり、逆に真空状態で2つの物を密着させると簡単に引き離せないことを見せたりも。そのうえで「なぜ、と思ったらまず自分で考えてみることが大事です」と強調していました。 見せたり、逆に真空状態で2つの物を密着させると簡単に引き離せないことを見せたりも。そのうえで「なぜ、と思ったらまず自分で考えてみることが大事です」と強調していました。最後は、みんなで万華鏡づくりです。「ちゃんと話を聞いてないと作れないよ。勉強でも授業中に先生の話を集中して聞いていれば、成績は上がります」と曽我部館長。それでも勝手に作業を進めたり、よそ見したりすると「こらっ!聞いてなかったね」と怒られる子もいました。ようやく出来上がった万華鏡を一斉にのぞくと、子供たちから「うわーっ、きれい」の歓声が上がった。次は隣の子の万華鏡と取り替えてのぞかせます。「みんなの万華鏡に同じものはありません。人間も同じで性格などはみな違います。だから、人がどうだとかより失敗を恐れないで何にでも挑戦してみてください」と曽我部先生は語りかけていました。 最後に6年生の小林夏希さんが「柔らかいものが固くなると割れるのはなぜか、空気がないとなぜそんなに大きな力になるのはなぜか。いろいろ興味がわきました。科学者になりたいと思った人もいるかもしれません。今日はありがとうございました」とお礼を述べました。  《写真上から》 ・「水素入り風船」が爆発。子供たちは大きな音と炎にびっくり ・バナナが割れた。凍ったバナナで頭をたたかせる曽我部館長 ・出来上がった万華鏡をのぞく子供たち=いずれも下生井小学校で (2009/11/19) |

海外の日本人学校援助、09年度は13校に教材 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ベルマーク運動から日本人学校への2009年度の援助が行われました。対象は日本人学校3校と補習授業校7校、補習校3校の計13校で、いずれも文部科学省初等中等教育局の推薦によるものです。学校が希望する教材(総額200万円)を贈りました。

(2009/11/18) |

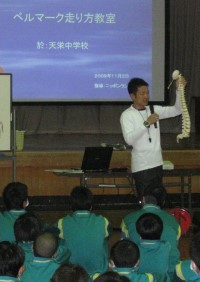

寒空の下、元気にダッシュ 福島県の天栄中学校で走り方教室 |

福島県天栄村の天栄中学校(有賀真道校長、179人)で11月2日、ベルマーク走り方教室が開かれ、1、2年生116人と特設駅伝部に所属する3年生9人の計125人が、専門の講師から3時間近くにわたって正しい走り方の指導を受けました。同中では、新型インフルエンザの影響で10月下旬に3年生の1クラスが学級閉鎖となり、文化祭が延期されました。走り方教室の開催も危ぶまれましたが、幸い患者の広がりがなく、予定通り開催することができました。 福島県天栄村の天栄中学校(有賀真道校長、179人)で11月2日、ベルマーク走り方教室が開かれ、1、2年生116人と特設駅伝部に所属する3年生9人の計125人が、専門の講師から3時間近くにわたって正しい走り方の指導を受けました。同中では、新型インフルエンザの影響で10月下旬に3年生の1クラスが学級閉鎖となり、文化祭が延期されました。走り方教室の開催も危ぶまれましたが、幸い患者の広がりがなく、予定通り開催することができました。同教室は2002年度に始まって33回目、今年度4回目ですが、同県での開催は初めて。この日は寒波の襲来で昼近くから冷たい霧雨が降り、夕方には平年より早い初雪が舞うという、あいにくの天候でしたが、生徒たちは体育館やグラウンドを元気いっぱいに走っていました。  講師は、特定非営利活動法人ニッポンランナーズのヘッドコーチ齊藤太郎さんと同法人アドバイザーで株式会社オンユアマーク代表取締役の江口典秀さん。齊藤さんは全国高校駅伝の出場歴があり、シドニー五輪では女子5000メートルの志水見千子選手のコーチも務めました。江口さんは日本オリンピック委員会強化スタッフで、トリノ五輪はアルペンスキー競技、北京五輪ではセーリング競技の代表選手のトレーナーを務めています。 講師は、特定非営利活動法人ニッポンランナーズのヘッドコーチ齊藤太郎さんと同法人アドバイザーで株式会社オンユアマーク代表取締役の江口典秀さん。齊藤さんは全国高校駅伝の出場歴があり、シドニー五輪では女子5000メートルの志水見千子選手のコーチも務めました。江口さんは日本オリンピック委員会強化スタッフで、トリノ五輪はアルペンスキー競技、北京五輪ではセーリング競技の代表選手のトレーナーを務めています。最初は、体育館を会場に準備体操やスクラッチで体をほぐした後、人間の上半身の骨格模型などを使って座学を行いました。走るには「こ・け・し」(「こ」は股関節、「け」は肩甲骨、「し」は姿勢)が大切で、走るときの姿勢や重心のかけ方、腕の振り方によって体にかかる負担が全然違うなどと説明しました。 続いて、最初は体育館の中で、最後はグラウンドに出て実際に走り、姿勢などをチェックしました。使ったのは、ラダーと呼ばれる縄ばしご状の道具と新聞紙。ラダーでは姿勢を正して腕をしっかり振りながら走る練習をし、新聞紙は胸の前に置いて落とさないように注意しながら走りました。グラウンドでは、ラダーを使ったりダッシュを繰り返したりしました。 教室が終わった後、2年生の水沼大地君から「とても参考になりました。駅伝の選手だけでなく、他の運動部の生徒も一般の生徒も、これから今日習ったことを生かしていきたいと思います」とお礼のあいさつがあり、全員で記念撮影をしました。  同県では毎年11月、白河から福島まで96・2キロメートルを16区間で走る「市町村対抗福島県縦断駅伝(ふくしま駅伝)」が開催されています。今年は15日開催ですが、天栄村の選手には同中の生徒も多く、本番直前の走り方教室で決意を新たにしていました。 同県では毎年11月、白河から福島まで96・2キロメートルを16区間で走る「市町村対抗福島県縦断駅伝(ふくしま駅伝)」が開催されています。今年は15日開催ですが、天栄村の選手には同中の生徒も多く、本番直前の走り方教室で決意を新たにしていました。同中の目標は、生徒が主体的に活動できるにすること。1人が1枚の賞状を取れるぐらいの気持ちでがんばろうと呼びかけ、先生も皆に賞状を取らせようとがんばっています。部活では伝統的にテニスでの活躍が著しく、昨年も全国大会に出場しました。作文では県コンクールの入選者が出ています。 また地域との交流が盛んで、村の特産物であるヤーコン(サツマイモのような形のキク科のイモ)の栽培や料理法を教えてもらったり、木工の指導を受けて写真フレームを作ったりしています。  《写真上から》 ・足を伸ばしてストレッチ ・骨の模型を使って姿勢の大切さを学びました ・校庭に出て元気にダッシュしました ・校舎をバックに、参加者全員で記念撮影=いずれも福島県天栄村の天栄中学校で (2009/11/05) |