記事目次 |

習った技、運動会で披露したい 愛媛、高知で一輪車講習会 |

|

指導員の小山美由紀さんと浮谷奈菜さんを迎えた一輪車講習会が8月18日(火)から20日(木)まで、四万十川上流地域の愛媛県1校、高知県2校の計3校で催され、児童たちは、熱心に取り組んでいました。

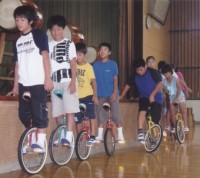

18日は愛媛県松野町の松野南小学校(上田敏彦校長、12人)。一輪車に乗れる子はグラウンドを一周したり、2人が手をつないで前進したりして生き生きしていました。乗れない子どもは指導員や先生に支えられながら挑戦しました。講習会を終え、児童代表の6年、岡村太一君は「いろいろな技が出来るようになりました。みんな、運動会で披露できたらよいなと思いました」と話していました。 18日は愛媛県松野町の松野南小学校(上田敏彦校長、12人)。一輪車に乗れる子はグラウンドを一周したり、2人が手をつないで前進したりして生き生きしていました。乗れない子どもは指導員や先生に支えられながら挑戦しました。講習会を終え、児童代表の6年、岡村太一君は「いろいろな技が出来るようになりました。みんな、運動会で披露できたらよいなと思いました」と話していました。同小は自然豊かな地域にあり、森林に関する学習、環境教育に力を入れています。児童らで作る「緑の少年隊」はごみ拾いや毎朝の草引きなどの活動を続けています。講習会の休憩時間に、小山、浮谷さんらは子どもたちと校庭の草むらで飛び跳ねるカエルを見て、「わぁ、カエルだぁ」とはしゃいでいました。 19日は高知県入りし、四万十市の西ヶ方(にしがほう)小学校(小島江代校長、16人)。四万十川の上流にあり、五鹿踊りなど伝統文化の継承を目指しています。   20日は中土佐町の大野見小学校(森田美智恵校長、56人)。運動会で披露できるよう、2人で前後に手をつないだ「トレイン」など連携プレイを中心に指導をしました。5年、森万里依さんが「友達と手をつないでうれしかったです」とお礼を述べました。 20日は中土佐町の大野見小学校(森田美智恵校長、56人)。運動会で披露できるよう、2人で前後に手をつないだ「トレイン」など連携プレイを中心に指導をしました。5年、森万里依さんが「友達と手をつないでうれしかったです」とお礼を述べました。 森田校長も「(指導員の)教え方がうまく、感心しました。大変良かった」と話していました。小山、浮谷さんは「相手のことを思いやりながら乗って下さい」と励ましていました。 森田校長も「(指導員の)教え方がうまく、感心しました。大変良かった」と話していました。小山、浮谷さんは「相手のことを思いやりながら乗って下さい」と励ましていました。《写真上から》 ・休憩時間に指導員と児童が草むらのカエルなどを見つけて談笑=愛媛県松野町の松野南小学校で ・両手をつないで横一列に前進する児童たち=高知県四万十市の西ヶ方小学校で ・指導員の助けを借りて2人が手をつないでスラローム ・児童の代表が「ありがとうございました」とお礼の言葉を述べました=いずれも中土佐町の大野見小学校で (2009/08/27) |

新潟でミュージカル「シンデレラ」、へき地学校の子ら約30人を招待 |

|

ベルマーク財団が、ソフト援助の一環で実施しているベルマークファミリー劇場が8月23日、新潟県胎内市の市産業文化会館で開かれました。演目は、劇団東少のミュージカル「シンデレラ」。地元出身で、テレビなどで活躍中の原幹恵さんが主役を演じたこともあって、招待されたへき地学校の子供たち約30人を含む約360人の親子がつめかけ、迫力満点のミュージカルを楽しみました。

キャストはシンデレラ役の原さんのほか、王子役に仮面ライダーキバに出演した滝川英治さん、シンデレラを助ける魔法使い役に水沢アキさんらでした。色鮮やかな衣装の出演者に、工夫をこらした照明、雷などの音響・・。歌はもちろん踊りを交えた楽しい演出に、子供たちは食い入るように見入っていました。シンデレラが残していった「ガラスのくつ」に合う娘を捜し回る場面では、お城の従者たちが客席に入って、客の子供たちにはかせて「ちょっと大きいなあ。あと7年後にもう一度」などと笑わせていました。 また、ちょうどこの日の開演直前に、夏の甲子園大会に出場していた新潟代表の日本文理高校が準決勝に勝って決勝進出を決めました。水沢アキさんら2人の魔法使いが「幸せってなんだろう」と掛け合う場面で、水沢さんが「決勝進出、おめでとうございます」とアドリブで祝福すると大きな拍手がわきました。  終了後の舞台で、原さんが「地元で公演できて大変うれしかった」とあいさつ、招待された大長谷小の高橋望さん(5年)、七海さん(4年)の姉妹らから出演者に花束が贈られた。高橋さんらは「間近で見て、すごく迫力がありました。ありがとうございました」とお礼を述べました。この後、出演者4人がホール出口に並び、1人ひとりと握手しながらお見送りしました。 《写真上から》 ・あでやかなシンデレラの1場面 ・子供たちと頭をなでたり、握手をしたりしながら見送る滝川さん、原さん(右から)=いずれも新潟県胎内市の市産業文化会館で (2009/08/24) |

「北の大地」で一輪車楽しむ 苫小牧市など4校で講習会 |

|

「ここは、どこ」と、思うほどの蒸し暑さが、8月上旬の北海道を包み込んでいました。

ベルマーク教育助成財団は、全国のPTAの皆さんの援助で、8月4日の上湧別町立開盛小学校を皮切りに、中富良野町立西中小学校、長沼町立長沼舞鶴小学校、苫小牧市立樽前小学校で一輪車の講習会を開きました。

<上湧別町立開盛小学校>  4日の上湧別町の天気はどんよりとした曇り空。「夏はからっとした気候」なのに、今年は、話が違ったようです。長雨と日照不足の異常気象でタマネギなどの農作物にも被害が出ていると、地元のテレビが伝えていました。 4日の上湧別町の天気はどんよりとした曇り空。「夏はからっとした気候」なのに、今年は、話が違ったようです。長雨と日照不足の異常気象でタマネギなどの農作物にも被害が出ていると、地元のテレビが伝えていました。夏休み期間中で、講習会は自主参加でしたが、33人の児童のうち27人も参加してくれました。 インストラクターは、全日本大会のグループ演技やペア演技で何度も優勝経験のあるベテランの成田美香子さんと、昨年全国大会の団体演技で総合優勝した猪股弓依(ゆい)さんの2人。石田篤司校長が「今日は東京のベルマーク財団からわざわざ、来ていただき講習会を開いてもらうことになりました。一生懸命練習して少しでも上手になるように、頑張りましょう」と挨拶。 最初は、成田さんと猪股さんの模範演技。音楽に合わせて、蹴り上げ乗車や連続スピン、片足スピン、アラベスク、アイドリングなどの技を次々と披露、児童や先生たちから盛んな拍手が送られました。このあとは、乗車できる児童とできない児童とに分かれて一輪車の点検。「サドルはおへその高さ」「タイヤの空気は大丈夫かな」。一台一台のチェックが終わって、乗車できない児童は、恐る恐る手をつないでもらっての走行。乗れる児童は片足走行やバック走行、スピンなどの技に挑戦。蒸し暑い中、汗をかきながら熱心に練習しました。 この結果、まったく乗れなかった児童でも数メートル走れるようになったり、片足走行ができるようになったり、めきめき上達していきました。 <中富良野町立西中小学校>  5日は、北海道のほぼ中心にあり、ラベンダーなどで知られる、中富良野町の西中小学校(田中和幸校長、児童数25人)へ。夏休み中、東京で開催されている物産展に父母と一緒に参加している児童もいましたが、同小のほか近隣の小学校からも参加して15人が講習会を受けることになりました。10人ほどの父母も見学に訪れ、体育館はにぎやかな雰囲気に包まれました。 5日は、北海道のほぼ中心にあり、ラベンダーなどで知られる、中富良野町の西中小学校(田中和幸校長、児童数25人)へ。夏休み中、東京で開催されている物産展に父母と一緒に参加している児童もいましたが、同小のほか近隣の小学校からも参加して15人が講習会を受けることになりました。10人ほどの父母も見学に訪れ、体育館はにぎやかな雰囲気に包まれました。模範演技のあとは、個別指導に移りましたが、数人を除いてほとんどが初心者。体育館の壁を伝いながら、こわごわ乗車して、すってんころりん。あちこちで、「どーん」「どーん」と、一輪車が倒れる音がしました。しかし、児童たちは何度も何度も果敢に挑戦。「子供のころは、怖さをあまり意識しない。一輪車は、やはり小さいころから始めた方がいい。大人になったら、恐怖感が先に立つんですよね」と成田さん。 手を借りて乗れる児童は、1人で乗れるように、少し走れる児童は、体育館の半分まで乗れるように目標を持たせました。全員が、汗だくだくになりながら、痛さや恐怖感を払いのけながら練習、めきめき上達していきました。この中の1人は走行できる児童で、アイドリングなどを教えるとすぐにマスター、猪股さんは「運動神経がいい」と感心していました。 <長沼町立長沼舞鶴小学校>  6日は、一昨年「開基120年」を迎えた長沼町の長沼舞鶴小学校で講習会が開かれました。21人の児童のうち18人が参加し、このうち13人も一輪車に乗れるという活発校で、末吉広樹校長が見守る中、子どもたちは大張りきり。そして、インストラクターの成田さんや猪股さんたちを驚かせ、感激させたのが、81歳になる高齢男性の飛び入り参加。5日付の朝日新聞を見て講習会が開かれることを知り、「地元の幼稚園児に一輪車を教えているので、指導の仕方を勉強したい」と、わざわざ恵庭市からマイカーを運転してやってきました。「普通は小学生から始めるのですが……。60歳過ぎてから一輪車に乗り始めて、いま子どもたちに教えているというのは、すごい」と成田さんもビックリ。 6日は、一昨年「開基120年」を迎えた長沼町の長沼舞鶴小学校で講習会が開かれました。21人の児童のうち18人が参加し、このうち13人も一輪車に乗れるという活発校で、末吉広樹校長が見守る中、子どもたちは大張りきり。そして、インストラクターの成田さんや猪股さんたちを驚かせ、感激させたのが、81歳になる高齢男性の飛び入り参加。5日付の朝日新聞を見て講習会が開かれることを知り、「地元の幼稚園児に一輪車を教えているので、指導の仕方を勉強したい」と、わざわざ恵庭市からマイカーを運転してやってきました。「普通は小学生から始めるのですが……。60歳過ぎてから一輪車に乗り始めて、いま子どもたちに教えているというのは、すごい」と成田さんもビックリ。さらに感激させたのは、子どもたちの熱心さ。ひとつの技に何度も何度も挑戦して、コーナリングが難しい児童が徐々に曲がれるようになったり、2人で手を握って走れる児童が、手をつないだ児童の輪の下を走る「くぐりスピン」にチャレンジしていたら、これもできるようになったりしました。 また、まったく乗れなかった1年生の児童が、講習会が終わるころには、体育館を横断できるようになって、先生や参観に来た父母から盛んな拍手を送られていました。 <苫小牧市立樽前小学校>  7日は、北海道での今年度最後の講習会になりました。高校野球の強豪、駒大苫小牧高校のある苫小牧市の中心から車で約30分、世界的にも珍しい三重式火山、樽前山(1041メートル)を望む樽前小学校で、大舘博校長や14人の児童たちが、歓迎してくれました。 7日は、北海道での今年度最後の講習会になりました。高校野球の強豪、駒大苫小牧高校のある苫小牧市の中心から車で約30分、世界的にも珍しい三重式火山、樽前山(1041メートル)を望む樽前小学校で、大舘博校長や14人の児童たちが、歓迎してくれました。同校では、一輪車に乗る機会がなかったようで、ほとんどの子どもたちにとって、乗車は初体験。それだけに、蹴り上げ乗車、片足走行、アイドリング、グライディング、連続スピンなど成田さんと猪股さんの模範演技に大感激、盛んに拍手を送っていました。 このあといよいよ個別指導。成田さんや猪股さんは、まずペダルへの足のかけ方、乗車のときの目線、背筋を伸ばした姿勢のとり方などを教え、児童たちは、早速、体育館の壁を片手で伝いながらゆっくり乗ったり、片手を握ってもらいながらの走行などに挑戦していました。1人でスイスイ走行するまではいきませんでしたが、片手をつないで走行することができるようになっていました。児童の熱意が結果に表れて、2人のインストラクターも感心していました。 《写真上から》 ・華麗な技を披露する成田さん(左)と猪股さん。子どもたちは一斉に拍手。=上湧別町立開盛小学校の体育館で ・「サドルはおへその高さで」と指導する成田さん=中富良野町立西中小学校体育館で ・猪股さん(中央)の指導で、アイドリングする子どもたち=長沼町立長沼舞鶴小学校体育館で ・手すりにつかまりながら、そろりそろりと進みます=苫小牧市立樽前小学校体育館で (2009/08/13) |

運動会めざし一輪車の技に挑戦 山口・広島の4校で講習会 |

|

一輪車講習会が8月4日から7日まで、山口、広島両県内の計4校で催されました。習熟の進んだ学校や遅れた学校と、さまざまですが、どこでも児童たちは、熱心に取り組んでいました。

4日は長門市の日本海側にある向津具(くかつく)小学校(山本幸範校長、43人)。中国の唐時代の楊貴妃が実はこの近くにたどり着いたという伝説があり、児童たちが描いた 4日は長門市の日本海側にある向津具(くかつく)小学校(山本幸範校長、43人)。中国の唐時代の楊貴妃が実はこの近くにたどり着いたという伝説があり、児童たちが描いた 「楊貴妃の里」の絵が体育館に飾られています。その体育館で乗れる子と乗れない子にグループ分けして、インストラクターの小山美由紀さんと浮谷奈菜さんが背筋を真っすぐ伸ばした正しい姿勢の大切さを強調し、児童たちを指導しました。講習終え、児童は小山さんと浮谷さんに握手して「ありがとうございました」と一人ずつお礼を述べていました。 「楊貴妃の里」の絵が体育館に飾られています。その体育館で乗れる子と乗れない子にグループ分けして、インストラクターの小山美由紀さんと浮谷奈菜さんが背筋を真っすぐ伸ばした正しい姿勢の大切さを強調し、児童たちを指導しました。講習終え、児童は小山さんと浮谷さんに握手して「ありがとうございました」と一人ずつお礼を述べていました。 5日は広島県北広島町の川迫小学校(宮本早苗校長、28人)。山間にあり、1993年に建てられた校舎がユニーク。各教室の天井は星、四角、丸などにそれぞれかたどっており、校舎を入ったところに四角形の時計塔がそびえ、集落の四方から時刻が見えるようになっています。読書にも力を入れており、去年から、100冊か1万ページを目標に、1冊か100ページ読むごとに、達成シールを張りつけています。去年の目標達成率は7割で200冊以上の子は2人いました。 5日は広島県北広島町の川迫小学校(宮本早苗校長、28人)。山間にあり、1993年に建てられた校舎がユニーク。各教室の天井は星、四角、丸などにそれぞれかたどっており、校舎を入ったところに四角形の時計塔がそびえ、集落の四方から時刻が見えるようになっています。読書にも力を入れており、去年から、100冊か1万ページを目標に、1冊か100ページ読むごとに、達成シールを張りつけています。去年の目標達成率は7割で200冊以上の子は2人いました。同校は昨年度、  ベルマーク財団からへき地校援助を受け、一輪車10台を確保して全員にいきわたるようになりました。昨年秋には学校独自の「一輪車検定」をするなど本格的な取り組みを始めたところで、1年生以外はほとんどが乗れる状態になっています。こうした中、ベルマークから今度は講習会のプレゼントということで、宮本校長も「楽しみにしていました」。講習会では、体育館の中でインスラクターの模範演技のあと、運動場に移り、各自、一輪車の横乗りなどに挑戦していました。 ベルマーク財団からへき地校援助を受け、一輪車10台を確保して全員にいきわたるようになりました。昨年秋には学校独自の「一輪車検定」をするなど本格的な取り組みを始めたところで、1年生以外はほとんどが乗れる状態になっています。こうした中、ベルマークから今度は講習会のプレゼントということで、宮本校長も「楽しみにしていました」。講習会では、体育館の中でインスラクターの模範演技のあと、運動場に移り、各自、一輪車の横乗りなどに挑戦していました。 6日は広島市安佐北区の志屋小学校(竹中雄次校長、12人)。原爆の日のこの日は児童たちも8時15分に全員が黙祷したそうです。一輪車クラブが盛んで、毎年、運動会のメーンは一輪車のパフォーマンス。子どもたちも「おじいちゃんやおばあちゃんにみてもらう」と新しい技を覚えようと大張り切り。6年、大上航輝君は「新しい技を出来た子もいました。運動会に技を発揮できたらいいなと思います」と話していました。 6日は広島市安佐北区の志屋小学校(竹中雄次校長、12人)。原爆の日のこの日は児童たちも8時15分に全員が黙祷したそうです。一輪車クラブが盛んで、毎年、運動会のメーンは一輪車のパフォーマンス。子どもたちも「おじいちゃんやおばあちゃんにみてもらう」と新しい技を覚えようと大張り切り。6年、大上航輝君は「新しい技を出来た子もいました。運動会に技を発揮できたらいいなと思います」と話していました。 最終の7日は神石高原町の高蓋小学校(高石昭文校長、45人)。一輪車が足りず2人に1台の態勢。同じくらいの身長の人がペアに1台を共有して練習しました。小山、浮谷さんのペア模範演技のアンコールもあり、児童らから歓声と拍手。児童を代表して6年、福島華奈さんが「いろいろありがとうございました。少しは(技が)できると思います」とお礼を述べました。指導に当った小山さんと浮谷さんは「姿勢が良くなると自然に乗れるようになります。やめずに続けて下さい」と励ましていました。 最終の7日は神石高原町の高蓋小学校(高石昭文校長、45人)。一輪車が足りず2人に1台の態勢。同じくらいの身長の人がペアに1台を共有して練習しました。小山、浮谷さんのペア模範演技のアンコールもあり、児童らから歓声と拍手。児童を代表して6年、福島華奈さんが「いろいろありがとうございました。少しは(技が)できると思います」とお礼を述べました。指導に当った小山さんと浮谷さんは「姿勢が良くなると自然に乗れるようになります。やめずに続けて下さい」と励ましていました。《写真上から》 ・舞台のへりにつかまって一輪車乗りに挑戦 ・講習会を終え児童らは1人ずつ、講師の小山さんと浮谷さんに「ありがとうございます」と握手=いずれも山口県長門市の向津具小学校で ・名物の時計塔をバックに練習に励む児童たち ・全教室の天井にそれぞれ星、四角、丸などの型があるユニークな校舎が自慢=いずれも広島県北広島町の川迫小学校で ・一輪車の片足乗りに挑む児童たち=広島市の志屋小学校で ・小山さんと浮谷さんの演技を見入る児童たち=広島県神石高原町の高蓋小学校で (2009/08/13) |