記事目次 |

島の学校で「不思議の世界」体験 周防大島、波照間島で実験教室 |

||

|

瀬戸内海に浮かぶ山口県周防大島(すおうおおしま)と、人が住んでいる島では日本最南端にある沖縄県八重山諸島の波照間島(はてるまじま)で10月上旬、実験名人ベルマーク教室を開きました。講師は、島根大学名誉教授で出雲科学館館長の曽我部國久先生。子どもたちは、液体窒素などを使った「不思議の世界」を体験して驚いたり、喜んだり。世界でたった一つ、自分だけの万華鏡づくりも楽しみ、みんな満足そうでした。

《周防大島町立椋野小学校=秋本啓一校長、12人》  2日にあった実験教室は、ヘリウムガスを吸い込んだ曽我部先生のあいさつからスタート。「みなさん、お早うございます」と話しかけると、「すげぇー」「変な声」。みんなの緊張が解けたようです。

2日にあった実験教室は、ヘリウムガスを吸い込んだ曽我部先生のあいさつからスタート。「みなさん、お早うございます」と話しかけると、「すげぇー」「変な声」。みんなの緊張が解けたようです。

マイナス196度の液体窒素を使った実験は、子どもたちには、驚きの連続でした。ビーカーから白い煙がもくもく上がり、浸した花びらは瞬時に凍って、手でもむとバラバラに。ここでも「すげぇー」「冷凍だね」と、反応は上々です。「それでは手を浸けてみましょう」。児童の一人がみんなの前に立つと、曽我部先生は右手をつかんで「これで君の指とはサヨナラだね」。浸けるのは、ほんの数秒ですから、もちろんそんなことはありません。こわごわ体験した児童は「怖かったけど面白かった」と、得意顔でした。  液体酸素、振動、電磁波など様々な実験のあとは、体験の時間。ヘリウムガスを吸ったり、風船を飛ばしたり。液体窒素に浸けたマシュマロは、外側はカチカチ、中はモチモチの不思議な食感です。凍った花びらを手でもんでみて、マイナス196度の「すごさ」を実感しました。 最後は、みんなで万華鏡づくり。曽我部先生は「友だちの万華鏡の方がきれいに見えても、それは、たまたま良いパターンが表れただけ。明日はもっといいパターンが表れると、自分の力を信じてください」と、締めくくりました。 6年生の吉田凱君は「人の役に立つ研究者になるのが夢なので、実験はとてもためになった」と、話してくれました。

《竹富町立波照間小学校=神村進校長、22人。波照間中学校=友利宏校長、18人》  沖縄本島から南西に約450キロ離れた石垣島のさらに60キロ先に、最南端の島・波照間島は浮かんでいます。石垣島とは高速定期船で約1時間、波照間小学校は、港から10分ほどの中央部の高台にあります。波照間中学校、幼稚園と同じ敷地です。小学校の体育館であった7日の実験教室には、幼稚園児9人と小、中学生全員が参加し、計49人の大人数になりました。

沖縄本島から南西に約450キロ離れた石垣島のさらに60キロ先に、最南端の島・波照間島は浮かんでいます。石垣島とは高速定期船で約1時間、波照間小学校は、港から10分ほどの中央部の高台にあります。波照間中学校、幼稚園と同じ敷地です。小学校の体育館であった7日の実験教室には、幼稚園児9人と小、中学生全員が参加し、計49人の大人数になりました。神村校長が「今回の実験教室は、最初で最後の機会かもしれません。めったにないチャンスなので、しっかり見て聞いて、楽しみましょう」とあいさつ。  子どもたちを代表して中学3年生の生徒会長、登野盛航君が「実験が大好きなので楽しみにしています」と、歓迎してくれました。 子どもたちを代表して中学3年生の生徒会長、登野盛航君が「実験が大好きなので楽しみにしています」と、歓迎してくれました。

実験のスタートは、ここでもヘリウムガスを吸った曽我部先生の「みなさん、お早うございます」。予想外の声に、みんな一瞬、あっけにとられたようでしたが、「どうかしましたか」の変な声が続くと、ようやく笑いが起きました。

液体窒素を使った実験のほか、風船や紙コップによる振動、空気や酸素を実感する実験など、初めて体験することばかり。小、中学生はともかく、幼稚園児には難しいことも多く、我慢できるかなと思ったのですが、心配は無用でした。騒ぐ子も、むずかる子もいません。小、中学生の輪に加わって、液体窒素で凍らせた花をもんだり、マシュマロを食べたり、楽しそうでした。 実験の最後は、全員で細長い風船を膨らませ、一斉に飛ばしました。「風船は別々の方向に飛んだでしょう。それでいいのです。みんなも一緒、違って当たり前。違うから次は何が起こるのだろうと期待し、発想できるのです」と、曽我部先生。 実験教室が始まると、すぐに雷が鳴り響き、スコールを思わせる大雨が降り出しました。  予定を1時間オーバーして万華鏡づくりが終わるころには、すっかり雨も上がり、ぎらぎらの太陽が顔をのぞかせていました。 予定を1時間オーバーして万華鏡づくりが終わるころには、すっかり雨も上がり、ぎらぎらの太陽が顔をのぞかせていました。沖縄県は、太平洋戦争で地上戦があった沖縄本島や周辺の多くの島に、戦争の傷跡が残っています。波照間島では、「戦争マラリア」の悲劇が起きました。戦争末期の1945年3月に住民に疎開命令が出され、強制疎開先の西表島で、多くの住民がマラリアにかかり、終戦後も含めて全住民約1500人のうち30%を超える488人が亡くなったといわれています。波照間小学校(当時は波照間国民学校)の児童223人も西表島に疎開させられ、全員がマラリアに感染し、66人が犠牲になったそうです。

この悲劇を悼み、平和の尊さを訴えようと、1993年に波照間小学校の児童が遺族から当時の話を聞き、「星になった子どもたち」の詩をつくりました。6年生は、この詩を卒業制作の作品として正門横の塀に描きました。海の青と緑の島をバックに白字で描いた「星になった子どもたち」の詩は、悲しく、いまも鮮やかです。 《写真上から》 ・液体窒素に手を入れてみよう。「大丈夫」と言われても、顔は泣き笑い ・紙コップを使った振動を実感する実験。子どもたちは真剣な表情です ・2人1組になって、協力しながら万華鏡づくり ・世界でたった一つの万華鏡が完成 =いずれも山口県周防大島町の椋野小学校で ・液体窒素にこわごわ手を入れる。見守る子どもたちは興味津々 ・どんな味がするかな。凍らせたマシュマロを食べてみる ・大きな風船がふわりふわり。みんな大騒ぎです ・体育館の床に液体窒素をまくと、一面に白煙が立ち込めました ・戦争の悲劇を伝える「星になった子どもたち」が正門横の壁に描かれています =いずれも沖縄県・波照間島の波照間小学校で (2008/10/24) |

志摩の御座小学校で理科実験教室 子どもたちの夢づくりを支援 |

三重県志摩市の御座小学校(松井睦夫校長、28人)で9月24日、実験名人ベルマーク教室が開かれました。1999年にスタートした援助活動で、講師はおなじみの曽我部國久・島根大名誉教授。「子どもたちの夢づくりを支援したい」と全国各地を巡回しています。

三重県志摩市の御座小学校(松井睦夫校長、28人)で9月24日、実験名人ベルマーク教室が開かれました。1999年にスタートした援助活動で、講師はおなじみの曽我部國久・島根大名誉教授。「子どもたちの夢づくりを支援したい」と全国各地を巡回しています。

同小は、リアス式海岸で有名な英虞(あご)湾を抱え込むように延びる前島(さきしま)半島先端の御座地域にあり、学級数は4学級。2・3年生と4・5年生が複式学級です。  校舎の耐震化工事が迫られても、児童数が少ないので全面改築は難しいと思われましたが、地域の防災拠点、生涯学習拠点と位置づけることでクリアし、2006年3月に立派な校舎に生まれ変わりました。

校舎の耐震化工事が迫られても、児童数が少ないので全面改築は難しいと思われましたが、地域の防災拠点、生涯学習拠点と位置づけることでクリアし、2006年3月に立派な校舎に生まれ変わりました。

理科教室は広い廊下部分を利用した「多目的スペース」で開かれました。小学生のほか、保護者や先生、近くの御座保育所の園児も含めた計約50人が参加。ヘリウムガスを吸って声が変わるとか、零下194度の液体窒素に花やバナナ、ゴムボールなどを入れるなどの実験に歓声を上げていました。 最後は2人1組になって万華鏡作りに取り組みました。話をよく聞かずに作業を進めて曽我部さんの注意を受ける児童もいて、予定時間を大きく超えましたが、子どもたちは給食時間が遅くなったのも気にせず、「おもしろかった。また来てほしい」などと話していました。 児童数が少ないのを補うため、  同小では修学旅行やスキー体験旅行、陸上記録会などを隣の越賀小と合同で実施しています。「両校の子どもたちは、同じ中学校に通うようになる間柄です。交流を重ねることで、うまく中学校生活に入っていけています」と松井校長は話していました。 同小では修学旅行やスキー体験旅行、陸上記録会などを隣の越賀小と合同で実施しています。「両校の子どもたちは、同じ中学校に通うようになる間柄です。交流を重ねることで、うまく中学校生活に入っていけています」と松井校長は話していました。

《写真上から》 ・曽我部先生の話を聞く子どもたちの表情は真剣そのものです ・液体窒素に菊の花を入れるとどうなるか、実際に体験する子どもたち ・「うわー、きれい」。手作りの万華鏡をのぞく子どもたち =いずれも三重県志摩市の御座小学校 (2008/10/24) |

シェアが活動25年の歩み出版 |

|

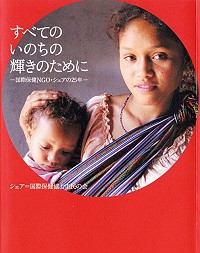

保健医療分野のNGO、シェア(国際保健協力市民の会)が創立25年の歩みをまとめた本「すべてのいのちの輝きのために−国際保健NGO・シェアの25年」を出版しました=写真。シェアは、アジア・アフリカにおける保健協力活動や、在日外国人の医療支援をしており、ベルマーク教育助成財団でも活動を支援しています。長年の活動に対して、今年1月には、東京弁護士会人権賞、夏には毎日国際交流賞を受賞しています。

本は、A5判、325ページ。表紙は乳児を抱く東ティモールの16歳の母親の印象的な写真です。説明にはこうあります。「東ティモールでは、8人に1人の子どもが5歳の誕生日を迎えることなく、下痢やマラリア、栄養失調などの予防可能な病気で亡くなってしまうという現実があります。住民自身が自分や子どもたちの健康を守る知識を身につけて、家庭や地域で行動したら、もっと多くの子どもたちが5歳の誕生日を迎えることが出来る。そう信じて、シェアは保健教育活動を行っています。乳児を抱く母親の年齢は16歳。人口の半分が17歳以下のこの国の未来。それは彼女たち東ティモールの人々の手にあります」。 本の構成は、序章「保健NGOの人間として21世紀を生きる」、第1章「活動の軌跡」、第2章「国際保健NGOとして取り組んだ課題と学び」の3つに分かれ、序章では、代表である本田徹医師が草創期やシェアの理念を紹介。1章は、日本国際ボランティアセンターに間借りしていたときからの歩みを、組織、ネットワーク、資金獲得なども含めて書いています。2章は、カンボジア、東ティモール、タイ、南アフリカ、など現場での活動を、在日外国人のための保健医療を含めて紹介、活動から得た課題にも触れています。 口絵8ページの他、年表や活動地図、用語解説などもあります。定価2500円(+外税)、一般書店の他、シェアのホームページ<http://share.or.jp/>からでも購入出来ます。 (2008/10/21) |

局地的な豪雨を縫って、一輪車教室 |

|

局地的な豪雨を避けるようにして、9月1日から5日まで一輪車講習会が、紀伊半島の5つの学校で開かれました。講師は、昨年度に続いて2度目の干場明日美さんと初めての津田稚奈さん。2人とも全国大会で優勝した経験のある現役の選手で、数日前まで全国大会に出場していました。まだ、競技の緊張が残っている中での講習会で、やさしく熱のこもった指導に児童たちは、楽しみながらめきめきと上達していました。

《和歌山県かつらぎ町立梁瀬小学校=谷口純久校長、10人のほか4校》  紀ノ川と並行して走るJR和歌山線の電車は、木々をかき分けて行きます。所要時間は約50分、笠田(かせだ)駅で降りると、小さな駅のベンチにおばあさん3人が座って談笑していました。のんびりとして、遠い昔の田舎の風景を思い出させてくれました。

紀ノ川と並行して走るJR和歌山線の電車は、木々をかき分けて行きます。所要時間は約50分、笠田(かせだ)駅で降りると、小さな駅のベンチにおばあさん3人が座って談笑していました。のんびりとして、遠い昔の田舎の風景を思い出させてくれました。駅前からコミュニティーバスに揺られて1時間、途中豪雨に遭ってやっと宿舎の「花園ふるさとセンター ねむの木」に着きました。ここは高野山から5キロほど離れた旧花園村。1953年の集中豪雨で111人の犠牲者が出ましたが、村民が力を合わせ、復興していたというのです。 9月1日、梁瀬小学校から少し離れた花園中学校に向かいました。谷口校長が「自分の学校だけではもったいない」と、近隣の小学校にも参加を呼びかけたため、中学校の広い体育館を借りたのです。 集まったのは、簗瀬小と同町立天野小、新城小、志賀小、高野町立花坂小の児童合わせて43人。乗れる子も乗れない子も、うまい子もさまざま。しかし、みんな元気一杯。 最初は、干場さんと津田さんが、片足走行やタイヤ乗り、横乗りや蹴り上げ乗車、ハーフスピンや連続スピンなどの技術を紹介しました。そして、ふたりが、スピーディーで華麗な演技を披露すると、児童、先生は、「うわーすごい」と歓声を上げながら、盛んに拍手を送っていました。その後、一輪車に乗れる子と乗れない子に分かれて指導。児童も応えて懸命に練習、2時間弱で全員がめきめき上手になって、干場さんも「みんなすごい」と感心していました。 《和歌山県有田川町立五西月(さしき)小学校=佐々木俊博校長、13人》  2日、紀伊半島の緑の豊かさに感心しながら、JR藤並駅から車で学校に向かいました。栃木県・日光のいろは坂を思わせるような、急カーブの連続、約40分かかって、やっと着きました。「学校の近くにウサギやカモシカ、キツツキも姿を見せます」「一番遠くから通っている子は1時間もかかります」と佐々木校長。坂道の通学は大変ですが、それだけに子どもたちの日焼けした顔や手足はたくましい。

2日、紀伊半島の緑の豊かさに感心しながら、JR藤並駅から車で学校に向かいました。栃木県・日光のいろは坂を思わせるような、急カーブの連続、約40分かかって、やっと着きました。「学校の近くにウサギやカモシカ、キツツキも姿を見せます」「一番遠くから通っている子は1時間もかかります」と佐々木校長。坂道の通学は大変ですが、それだけに子どもたちの日焼けした顔や手足はたくましい。干場さんと津田さんは、前日と同じように、片足走行やタイヤ乗りからむずかしい連続スピンなどの技術の紹介と模範演技。先生も児童も感激して盛んな拍手を送っていました。同校は、全員、一輪車乗りが上手で、アイドリングや片足走行もスイスイできる子もいて2人の講師もビックリ。丁寧で熱心な指導でさらにレベルアップ。最後は、9人で手をつないでチェーンをつくり輪をくぐり抜けていくループも成功、「吸収力がすごい!鳥肌が立つほど感激しました」と干場さんも津田さんもビックリしていました。 《三重県紀北町立三浦小学校=濱田一孝校長、37人》  3日目は県境を越えて三重県に入り、尾鷲市を過ぎると紀北町。この辺一帯は日本でも有数の多雨地帯で、豊かで濃い緑に包まれています。学校のすぐそばは太平洋。アジやイセエビや貝類が豊富で青々とした海が広がっていました。この沖合に無人島があって、地域の人が子どもたち全員を船に乗せて、見学に連れて行ってくれるそうです。地域の人々が学校と子どもたちを支えています。

3日目は県境を越えて三重県に入り、尾鷲市を過ぎると紀北町。この辺一帯は日本でも有数の多雨地帯で、豊かで濃い緑に包まれています。学校のすぐそばは太平洋。アジやイセエビや貝類が豊富で青々とした海が広がっていました。この沖合に無人島があって、地域の人が子どもたち全員を船に乗せて、見学に連れて行ってくれるそうです。地域の人々が学校と子どもたちを支えています。一方、子どもたちは毎年、山に登って広葉樹を植林してきます。降った雨が山の栄養を吸って、海に流れていきますが、それが海の豊かさにつながっていくといいます。「それでこの辺の魚介類はおいしいんですよ」と、濱田校長が説明してくれました。「学校と病院がなくなると地域の活気がなくなる」といわれますが、住民と子どもたちが交流しあって、地域を元気づけているように感じました。 濱田校長の話を聞いているうちに、いよいよ講習会の始まり。「1年生や5、6年生の一部が乗れないような状況ですが、運動会で全員が乗れるようになれればいいのですが」という先生方の期待を受けて、子どもたちは、汗をかきながら熱心に練習。転んでも起き上がり、再チャレンジ、めきめき上達していきました。 《紀北町立海野小学校=大川峯博校長、36人》  三浦小学校近くのJR紀勢線三野瀬駅の隣の駅、紀伊長島駅から車で約10分のところが、海野小学校。ここも自然に恵まれてサルやイノシシが姿を見せるそうです。体育館の軒下にスズメバチが巣を作っていました。「少し駆除したので大丈夫ですが、少しだけ気をつけていてください」と大川校長。

三浦小学校近くのJR紀勢線三野瀬駅の隣の駅、紀伊長島駅から車で約10分のところが、海野小学校。ここも自然に恵まれてサルやイノシシが姿を見せるそうです。体育館の軒下にスズメバチが巣を作っていました。「少し駆除したので大丈夫ですが、少しだけ気をつけていてください」と大川校長。子どもたちは全員一輪車に乗れるということでしたが、先生自身がうまく乗れないので、これまでの一定のレベルをどう超えさせるかが、大きな課題だったといいます。 みんなバック走行や片足走行をしたり、そのうち横乗りに挑戦したり、レベルはどんどん上がっていきました。最後は、手をつないで、ループに成功、さらにメガネループもできて、津田さんは「とてもレベルが高くてビックリ」と感激していました。 《三重県大紀町立大内山小学校=尾上信市校長、67人》  最終日の5日は、シャワーのような雨に見舞われました。学校は、JR大内山駅から徒歩5分と近くにあるのですが、傘が役に立たないほど。「申し訳ありません」といいながら、この近距離を先生に車で迎えに来てもらいました。

最終日の5日は、シャワーのような雨に見舞われました。学校は、JR大内山駅から徒歩5分と近くにあるのですが、傘が役に立たないほど。「申し訳ありません」といいながら、この近距離を先生に車で迎えに来てもらいました。児童数が多く、一輪車の台数も足りなくて、1〜3年生と4〜6年生に分かれての講習会になりました。干場さんと津田さんは、始まる前に先生と一緒に一輪車のタイヤの空気、ペダルなどの点検。そして、全員に「サドルの位置はおへその位置、ペダルはぐらぐらしたらダメですよ」などとアドバイス。 低学年は一輪車に乗れない子がほとんどでしたが、津田さんや干場さんが、乗るときの姿勢や目線、ペダルの位置などを教えると、目を輝かせて乗車に挑戦していました。 この後は、高学年。同じように姿勢や目線、ペダルや足の位置などについて話すと真剣に聞き入っていました。中には難しい技ができる児童もいて、汗を流しながら、レベルアップしていきました。 《写真上から》 ・インストラクター・津田さんの説明を熱心に聞く子どもたち=和歌山県かつらぎ町の梁瀬小学校で ・熱心に練習、どんどんうまくなっていきます=和歌山県有田川町の五西月小学校で ・インストラクター・干場さんと手をつないで走ります=三重県紀北町の三浦小学校で ・「すごい」。むずかしい集団演技に成功しました=三重県紀北町の海野小学校で ・準備していよいよ一輪車乗りに挑戦します=三重県大紀町の大内山小学校で (2008/10/01) |