達成校目次 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

★ 700万点達成校を訪ねました!

全保護者約600人が年1回は参加千葉県成田市成田小学校

|

|

千葉県成田市立成田小学校(荒木田安示校長、786人)が、県内では7番目に700万点を達成しました。

ベルマーク運動開始から46年、児童会ベルマーク委員(委員長6年堀越謙三郎君、16人)とPTAベルマーク部(須合直美部長、12人)が手をつなぎ合い、約600人の保護者が年1回は全員参加していることが特徴で、300万点突破から約5年ごとに、100万点を上乗せしてきました。

ベルマーク運動開始から46年、児童会ベルマーク委員(委員長6年堀越謙三郎君、16人)とPTAベルマーク部(須合直美部長、12人)が手をつなぎ合い、約600人の保護者が年1回は全員参加していることが特徴で、300万点突破から約5年ごとに、100万点を上乗せしてきました。

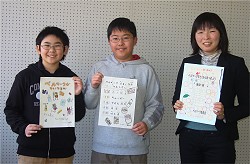

児童会ベルマーク委員は、回収袋やポスターを作りマーク回収が伸びるように工夫し、各教室を回り説明までします。ノートやマヨネーズなどのベルマーク商品の絵や、マーク回収が多い会社のランキングを書いたポスターは、各クラスの回収箱の脇や廊下にはり、マークを見落さないようにします。さらに毎回、クラスで集まったマーク枚数の合計を出して、次回の励みとしているそうです。「700万点達成の知らせはびっくりしました。卒業しても成田小のために集めます」。堀越委員長と山内貴嗣副委員長はうれしそうに話していました。  年間9回、月初めに行う仕分け作業から点数計算はPTAの出番です。お訪ねした2月3日もお子さん連れやお父さんなどの保護者、50人以上が集まり作業を進めていました。各テーブルには作業の手引書があり、それを見ながら真剣に取り組んでいます。「60人も超える時もあり、おばあちゃんの参加も多いです」と須合部長は話していました。発送するのは年2回、山田由香里先生が担当です。 同小では、1992年度以来、文部科学省の研究開発指定をうけ、英語の学習研究に取り組んできました。効果的に確かな英語の力を身につけるために、全校、毎日20分の英語学習をしています。低学年は外国人ゲストを招き、日常的な会話を練習し、高学年は参道に出て観光客と直接話すなど、国際空港のある町ならではの活動です。  校門付近には樹齢100年近い桜の木が10本もあり、満開の時の美しさは見事だそうです。ちょうど「節分の日」とあって、子供たちの遊ぶ声だけが聞こえる校内から、1本路地をぬけると成田山新勝寺の表参道に出て、参拝客で大にぎわいです。人気力士やNHK大河ドラマに出演中の、有名芸能人が「福豆まき式」に参加していました。 《写真上から》 ・右から回収袋を持つ山田先生、児童手書きのポスターを持つ委員長堀越君と副委員長山内君です ・仕分けが終ると次は点数計算です。初めての方も作業手順書を見ながら真剣です ・中央、感謝状を持つ須合部長。ベルマーク部員含め、お手伝い人数の多さは見事です =千葉県成田市立成田小学校で |

★ 400万点達成校を訪ねました!

投げる力向上へボールを続けて購入千葉県県我孫子市立我孫子第四小学校

|

|

我孫子市の我孫子第四小学校(鈴木高士校長、850人)が、400万点を突破しました。

ベルマーク運動に参加して42年、市内で初めての突破校です。鈴木校長は、2月の学校だより「みずき」に「営々と積み重ね、たくさんの子ども達の笑顔を生み出し快挙を成し遂げました」と保護者や地域の皆さん、ベルマーク委員の方々の労をねぎらい「正に何事も千里の道も一歩から」と、感謝の気持ちを書いています。PTA広報紙「ひまわり」でも「すばらしい伝統の花をさかせました」と紹介されました。

ベルマーク運動に参加して42年、市内で初めての突破校です。鈴木校長は、2月の学校だより「みずき」に「営々と積み重ね、たくさんの子ども達の笑顔を生み出し快挙を成し遂げました」と保護者や地域の皆さん、ベルマーク委員の方々の労をねぎらい「正に何事も千里の道も一歩から」と、感謝の気持ちを書いています。PTA広報紙「ひまわり」でも「すばらしい伝統の花をさかせました」と紹介されました。

努力の積み重ねの成果は、ボール類やカラーリングーハンガーセットなど数多くの備品となりました。「グラッブボール(6個セット)13組」は、児童の投力強化を目的にして、2007年度から2年続けて購入しました。  六角形のネットをつなぎ合せた形で、持ち易いうえ投げ易い、当たっても痛くないのが特徴です。校庭が狭い同小では、室内でも心配なく使うことができる、と喜ばれ、児童の投力も伸びているそうです。

六角形のネットをつなぎ合せた形で、持ち易いうえ投げ易い、当たっても痛くないのが特徴です。校庭が狭い同小では、室内でも心配なく使うことができる、と喜ばれ、児童の投力も伸びているそうです。

ベルマーク活動を率いるのは、PTAベルマーク委員会(川上典子委員長、25人)です。毎月10日をベルマークの回収日として、年6回のベルマークの整理作業を進めます。仕分け作業は、各クラスから2人のお手伝いさん(50人)が、月ごと学年別に担当を決めて自宅で行います。児童を通してマークを受け渡し、点数計算は学校でベルマーク委員が、6グループになりマークを整理し、その日の内に発送します。

近くのスーパーや白山中学校にも回収箱を設置しており、カートリッジの回収が多くなりました。川上委員長は「近々、ファミリーマートに置いてもらう予定です」と話していました。 同小自慢の伝統行事は「各クラス対抗月例リレー」で約30年続いています。リレーは年間8回もあり、得意な子も、苦手な子も全員参加し、1チーム5人で学年別に競い合います。140メートルトラックを低学年は半周交代で走り、特別支援学級の児童も各学年のクラスに混じって走ります。毎回クラスで走る順番を替えるなど、作戦を立てて挑み、各学年の優勝旗を目指して頑張るそうです。 《写真上から》 ・400万点の感謝状を持つ川上委員長(中央)、鈴木校長(右側)、大塚晶子副委員長(左側)、後列右側は石山登教頭。PTAベルマーク委員の皆さんの中にはグラッブボールを持つ方も。校門の両側には、紅白の梅が咲き誇っていました ・正月明けとあってインクカートリッジは箱が不足するほど集まりました。個数は黒板にメモしながら数えていきます ・ボールのネットに指をかけ投げます。空気抵抗が少なく、スピードが出るので写真ではぶれてしまいます(我孫子第四小提供) =いずれも我孫子市立我孫子第四小学校で |

★ 400万点達成校を訪ねました!

隣の赤塚二中PTAからも支援東京都板橋区立成増ケ丘小学校

|

|

東京都板橋区の成増ケ丘小学校(田中秋夫校長、754人)が400万点を達成しました。参加して45年、少子化の流れの中でも逆に児童が増え続けているという同小学校ですが、今年度から隣接する赤塚第二中学校PTAの支援も受けての大台突破です。

もともと周りは農地が多かった地域ですが、このところマンションなどの建設が相次ぎ、新しい住人とともに子どもの数も増えているそうです。とはいえ、ベルマークの収集作業は昔ながらというか、代々引き継がれてきた方法で行われています。PTA福利厚生部のメンバー22人(全学級から各1人)が担当。毎月1回学校に集まり、各学級に配置された回収箱を自分たちで集めてから整理作業をしています。イチゴのパックを利用した仕分け用箱なども、先輩たちから受け継いだものを使っています。「おしゃべりしながら、わきあいあい。PTA活動の中では一番人気の高い部会です」と牧野由佳・委員長と田中京子・副委員長は声をそろえます。  その活動に今年度から新しい味方が登場しました。同じ敷地にある赤塚第二中学校のPTAです。板橋区の小中連携のモデル校に指定され、これまで中学校の英語の先生が小学校で教えたり、6年生が中学校のクラブ活動に体験入部したり、中学生が集団下校の引率をしたり、と交流をしてきました。そんな中でPTA同士のベルマーク連携も生まれました。成増ケ丘小の卒業生は、半数以上が赤塚第二中に進みます。子どもと一緒にベルマーク収集を続けてきた保護者も動きます。一方で、赤塚第二中はベルマークを活動していない――「せっかくだから、これからもマークを集めて生かしたい」という保護者OBも多く、2学期から中学校PTAが集めたマークも届けられるようになりました。 牧野委員長が最近、活動に関して感じたのはアピールの大事さということだそうです。昨年10月まで、毎月パソコンの得意な委員さんがかわいいデザインの「収集日のお知らせ」を作って、全校児童に配っていました。  しかし資源節約などの理由で配布をやめ、「学校だより」の行事予定欄に「収集日」だけを載せることになりました。するとマークの集まりが減ったとか。「やはり子どもから、お母さん、明日ベルマークの日だよってお知らせを渡されると、貯めていたマークを忘れずに持たせますからね」。1学期に1度くらいは、と3月には再び「お知らせ」を出すことにしているそうです。

しかし資源節約などの理由で配布をやめ、「学校だより」の行事予定欄に「収集日」だけを載せることになりました。するとマークの集まりが減ったとか。「やはり子どもから、お母さん、明日ベルマークの日だよってお知らせを渡されると、貯めていたマークを忘れずに持たせますからね」。1学期に1度くらいは、と3月には再び「お知らせ」を出すことにしているそうです。最近のお買い物は、「百葉箱」や竹馬42本など、そして今年は毎年12月の恒例行事「餅つき」のための杵(きね)6本を購入しました。「ウスはまだ借り物。本当は一緒にそろえたかったんですが、高いので」と牧野さん。次の委員さんたちの目標になるんでしょうか? 《写真上から》 ・感謝状を囲んで、左から牧野委員長、田中校長、樋口晋副校長、田中副委員長 ・仕分け箱などは、歴代の委員から受け継がれてきました ・ベルマーク預金で購入され、校庭の一角に設置されている百葉箱=いずれも東京都板橋区立成増ケ丘小学校で |

★ 300万点達成校を訪ねました!

児童たちも貢献、番号別にマーク入れ神奈川県横須賀市浦郷小学校

|

|

神奈川県横須賀市の浦郷小学校(芹澤久和校長、462人)が300万点を達成しました。学校入口のフェンスに児童が描いたベルマークのポスターが張られ、職員室前の廊下の一角には、ペットボトルを切りそろえ黄色いテープで縁取りした番号別の入れ物がすっきりと並んでいて、48年にわたる活動は学校に定着していることが分かります。

推進役は、17人で構成するPTA学年学級委員会。6、11、2月の年3回、マークを集めて整理します。集票前、児童たちにベルマーク袋と収集日を知らせるプリントを配ると同時に、ボランティアを募って、より多くのお母さんたちに活動に参加してもらっています。整理作業は午前中の2時間ほどで終え、その日のうちに発送します。 児童たちも活動に大きく貢献しています。1週間ほどの収集期間にマークを持参し、各自が会社別に仕分けて廊下に並ぶ番号別のペットボトルへ入れます。「整理する上でとても助かります」と、学年学級委員長の川井増美さん。  川井さんによると、1年生に入れ方を教える上級生の面倒見の良い姿も見られるそうで、ベルマークは学年を超えた触れ合いの場にもなっています。さらに児童たちは、毎年、夏休みの宿題でベルマークのポスターを作ります。作品の中から優秀賞と学年賞が選ばれ、朝礼で校長先生から賞状を贈られることが励みになって、児童たちは張り切って作成。昨年は247枚が提出されました。

川井さんによると、1年生に入れ方を教える上級生の面倒見の良い姿も見られるそうで、ベルマークは学年を超えた触れ合いの場にもなっています。さらに児童たちは、毎年、夏休みの宿題でベルマークのポスターを作ります。作品の中から優秀賞と学年賞が選ばれ、朝礼で校長先生から賞状を贈られることが励みになって、児童たちは張り切って作成。昨年は247枚が提出されました。

秋恒例の「浦郷フェスティバル」で、学年学級委員会が行う「ベルマークくじ」も児童たちに大人気です。マークと交換にくじを引き、景品がもらえるので、児童たちは日ごろから熱心にマーク集めています。  ベルマークでの買い物は、6年に1回はすることにしています。数年前に購入した2台の体育館用大型ストーブは、活動の成果を知ってもらうのに効果的でした。川井さんも「こんな立派なものが本当に買えるのだ」と実感したそうです。芹澤校長は、「卒業式などで活用しています。それまで他校から借りていたので、大変ありがたい」と話しています。 創立は1874(明治7)年。親子2代3代と通学する家庭が多い一方、最近ではペルーやブラジル、フイリピンなど外国籍の子供たち30数人が通う国際色豊かな学校で、日本語や文化を学ぶ「国際教室」が設置されています。 《写真上から》 ・300万点達成を喜ぶ芹澤校長(中央右)と学年学級委員会の川井委員長(同左)、石渡晴実副委員長(右端)、石渡久江副委員長(左端) ・正面玄関から職員室へ行く途中に設けられた手作りのベルマーク入れ ・ベルマーク預金で購入した大型ストーブと芹澤校長=いずれも神奈川県横須賀市浦郷小学校で |

★ 300万点達成校を訪ねました!

子どもが主役、年20回超す委員会活動長野県上田市西小学校

|

|

長野県上田市の西小学校(小林幸雄校長、464人)が300万点を達成しました。参加から43年、上田市内では3校目。児童会ベルマーク委員会の子どもたちが、収集から仕分けまで主役になって活動しているのが特徴です。

「今からベルマーク委員会を開きます」。1月26日午後、委員長の山本樹君の言葉で委員会が始まりました。参加したのは4〜6年生の15人ほど。点呼の後、休み時間にやる当番活動では、1人1人がしっかり出来たかどうかを報告。その後、廊下に出て数人ごとに分かれ、棚に置いてある企業ごとの回収用空き缶から、マークを取り出し、点数ごとにテープなどで10枚ずつまとめていきます。最後に中村先生から「委員会はあと1回だけです。当番活動が出来なかった人は、次回までにはしっかりやってください」と指示がありました。時間は約40分、こうした活動が2週間ごとにあり、年間では20回をこえます。 副委員長の大谷尚史君は「マークが小さいので、10枚ごとにまとめるのが大変。でも買えるものが沢山あることが分かり、活動をして良かった」。書記の北村綾音さんは「皆が協力して持ってきてくれます。沢山たまっていくのがうれしい」と話していました。  その後の集計は、PTAが担当しますが、年2回の作業日には担当の学級副会長会(17人)の他に、10人前後が手伝います。発送は中村順子先生がします。「細かい作業ですが、ちりも積もれば山となることを実感しました。自分たちの学校に還元されるだけでなく、被災校などにも役立つのは素晴らしいこと。300万点を機に、もっと集められないか工夫したい」。中村先生はこう話していました。 上田城址の西側、国道18号に面した西小学校は、お寺の中に惟明(いめい)学校として誕生して135年。地域との交流が密接です。毎週月曜、子どもに読み聞かせをしたり、図書館を手伝う「ぶんぶんぶん」などの学習ボランティア。  将棋、手芸、茶道などのクラブを指導する地域ボランティア、子どもの登下校を見守る「西小児童見守り隊」は、「犬の散歩のついでに」という方などを含め登録が250人にのぼります。子どもたちは、6年生が近くの高齢者住宅、3年生はデイサービスセンター、4年生は保育園、という具合に様々な交流活動を続けています。7月の元気市ではバザーや模擬店、お化け屋敷が登場し、学校、PTA、地域の人が一緒に楽しみます。

将棋、手芸、茶道などのクラブを指導する地域ボランティア、子どもの登下校を見守る「西小児童見守り隊」は、「犬の散歩のついでに」という方などを含め登録が250人にのぼります。子どもたちは、6年生が近くの高齢者住宅、3年生はデイサービスセンター、4年生は保育園、という具合に様々な交流活動を続けています。7月の元気市ではバザーや模擬店、お化け屋敷が登場し、学校、PTA、地域の人が一緒に楽しみます。

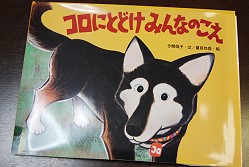

同小には、かつて、子どもたちの人気ものだったコロと呼ばれた犬がいました。絵の題材になり、手術をして包帯姿になっても可愛がられたそうです。この話は「コロにとどけ みんなのこえ」という絵本にもなり、視聴覚教室には写真が飾られています。 《写真上から》 ・寒さに負けず、集めたマークを子どもたちが10枚ずつまとめていきます。 ・空き缶を利用してベルマークの収集用にしています。 ・人気者のコロの話は絵本になりました=いずれも長野県上田市の西小学校で |

★ 300万点達成校を訪ねました!

ポップコーン機を購入、全校児童で試食愛知県長久手町西小学校

|

|

愛知県長久手町立西小学校(松本智恵美校長、484人)のベルマーク点数が、累計で300万点を突破しました。運動に参加して31年で、毎年、約10万点ずつ集めた計算になります。

取り組みの中心は、PTA学年部(光吉恵美部長、12人)と、児童会福祉委員会(5・6年生、10人)です。子どもたちは同小が「しあわせの日」と名づける毎月10日と20日に家庭からベルマークを持ち寄り、各教室に置いてある回収箱に入れます。これを福祉委員の児童たちが集めます。職員室や近くのJA(農協)にも置かせてもらっています。 各教室に置く回収箱は、いろいろな番号のベルマークを未整理のまま一緒に入れるため、仕分けが大変でした。学年部では今年度、作業を簡単にしようと、新しい回収箱を作りました。集まる枚数が多い9社と「その他」の計10個の箱を束ねたもので、牛乳パックで全18クラス分を手作りしました。2月から各学級に置いています。 ベルマークの仕分け、集計は学年部の人たちとベルマークボランティアの受け持ちで、1学期に1回の作業に参加してもらいます。集計は年に1回(11月)。こちらもボランティアを募って取り組みます。仕分けの場所は学校ですが、集計は各家庭で行います。  同小は、ベルマーク預金を使ってトランポリンやキックターゲットなどを購入してきましたが、今年度は約10万円でポップコーン機を買いました。全校児童にお披露目しようと、2月10〜13日に「ポップコーンを味わう会」を開催。学年ごとにスケジュールを決め、全員がコップ1杯ずつポップコーンを試食します。 戦国時代に秀吉と家康が戦った小牧・長久手の戦いの舞台で知られる長久手町は、現在は名古屋市のベッドタウンとして急速に発展し、人口は約4万8千人。西小が開校する1976(昭和51)年までは町内に小学校が1校しかありませんでしたが、いまは6校に増えています。しかし、人の転出入が激しい割には家庭、学校、地域の連携が強く、PTAの活動も盛んです。 学校には、県の無形民俗文化財に指定されている「棒の手」(棒術のような民俗芸能)のクラブがあり、定期的に発表しています。また10月には、飾り立てた馬を中心にした「馬の塔(オマント)」という祭りが学校にもやってきて、火縄銃の一斉射撃や棒の手を披露します。 《写真上から》 ・作業を効率的に進めるため、各学級で大まかに仕分けをしてもらう回収箱を手作りしました。右がPTA学年部の光吉恵美部長 ・先生方にも協力してもらおうと、職員室にも回収箱を置いています=いずれも愛知県長久手町の西小学校で |

★ 300万点達成校を訪ねました!

毎月、十数人で仕分け、整理鳥取県米子市米子幼稚園

|

|

鳥取県米子市の米子幼稚園(臼井音羽園長、242人)は1964年のベルマーク運動参加以来の収集点数の累計が300万点を超えました。300万点達成は県内6校(園)目です。

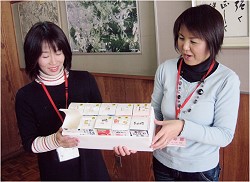

ベルマーク担当するのは保護者会(遠藤有里会長)の厚生部(河崎愛部長)で部員は各クラスから選ばれます。 収集は毎月1回、月初めに回収袋を配布します。仕分け整理はクラスの保護者に呼びかけます。どの月がどのクラスか、はあらかじめ決まっており、担当月の保護者がボランティアで手伝います。毎月、クラスの半数ほどの十数人が集まります。 作業は10時から1時間ほどです。参加者全員に振り分けられたベルマークをそれぞれがまず切って仕分けします。牛乳パックで作った会社別の箱に入れ、独自で作った集計用紙に書き込みます。マークと集計用紙は整理袋に入れ、年1回(12月)、最終集計し発送します。昨年12月は4万6725点を送りました。  これまでに、遊具類、ラジカセなどを購入しています。

これまでに、遊具類、ラジカセなどを購入しています。米子幼稚園には2歳〜5歳児まで通っています。1913年に開園、1996年に第2米子幼稚園を統合しました。両幼稚園ともベルマーク活動を続けていたことから統合によってベルマークの累計点数も増えたようです。 《写真上から》 ・ベルマークの仕分けをするPTA厚生部のお母さんたちに混じってお子さんもお手伝い(米子幼稚園提供) ・300万点達成を喜ぶ遠藤有里保護者会会長(左)と河崎愛厚生部長=鳥取県米子市の米子幼稚園で |

★ 300万点達成校を訪ねました!

参加48年目の最古参校、新設ベルマーク部で大台長崎県諫早市立御館山小学校

|

|

長崎県諫早市立御館山小学校(中野良子校長、478人)が累計点数300万点を達成しました。御館山小はベルマーク運動がスタートした翌年の1961年2月に参加し、当時から活動を続けている最古参校のひとつです。

2007年度まではPTAの4事業部(専門部)が回り持ちで年4回、マークの整理・仕分け、集計作業を担当していました。保護者は「1人1役」で、いずれかの事業部に所属していて、年1回の担当日に学校に集まり、作業する仕組みでした。作業の下準備などは、女性のPTA副会長が担当していましたが、負担が大きいことや、活動をさらに盛り上げようとの声もあって、08年春にベルマーク部(鶴田ひとみ部長、43人)を立ち上げました。 各クラスの回収箱から集めたマークは、クラスや学年ごとに割り振って、部員が自宅で整理・仕分け、集計します。学期ごとに役員10人とPTA副会長が学校の生活科室に集まり、全体集計し発送します。3学期の作業日は午前10時から。教室の畳敷きスペースの机には会社別、点数別に仕分けされたマークの山。フローリング部分では、八角形の机に向かって、鶴田さんらが電卓片手に集計作業に打ち込んでいました。

2学期の作業は午後7時からでした。役員が集まりやすいよう作業時間を設定しています。また、部員は自宅作業だけなので、ベルマーク部は人気があり、部員集めに苦労はなかったそうです。こうした取り組みは、09年度のベルマーク運動説明会・長崎会場(5月15日、ウェルシティ長崎)で体験発表してもらう予定です。 JR諫早駅から約1キロの高台の住宅地にある御館山小は、92年に校舎を建て替えました。3階建ての教室のベランダはレンガ色、建物中央からは緑の屋根の時計台が突き出していて、子どもたち自慢の学校です。 《写真》 ・08年度最後の作業、ベルマーク部の役員が熱心に集計を続けていました ・緑の屋根の時計台があるユニークな外観の校舎 =いずれも長崎県諫早市の御館山小学校で |

★ 200万点達成校!

★ 200万点達成校! |