記事目次

|

「最初に仕分け」方式で活動復活 広島県三原市の広大付属三原学園 |

|

広島県三原市の広島大学付属幼、小、中学校(三原学園)が2008年度にベルマーク活動を復活しました。昨年12月までに一気に10万点近く集め09年1月時点では県内有数の好成績です。ベルマークに対する意識向上のほかに、仕分けの煩雑さを解消するため回収段階で仕分けするという方式を採用したことが功を奏したようです。ベルマークの流れの最初の段階で仕分けすれば、あとは人手も手間もかからないというわけです。

三原学園は1909年、広島県三原女子師範学校が創設され、その後、付属小学校、幼稚園、中学校が設置された全国でも珍しい国立の幼、小、中の一貫教育校です。 ベルマーク活動に参加したのが1962年。ベルマーク活動がいつからストップしたのか不明だが、少なくともベルマーク教育助成財団に記録が残る1991年以降、ベルマークは送付されていません。 PTAでは2008年春に保護者からベルマーク活動を再開しようとの声が上がり本格的に取り組むことになりました。「1人でも参加したいと思うのであれば、その窓口が必要。その窓口をPTAが引き受けようとなりました」と実務を担当する教育研究委員会の行武勝康委員長。 再開に当って、仕分け作業の負担が大きすぎる、と懸念する意見もありましたが、この点をクリアしなければ以前のように活動中断の状況に陥る可能性もあり、仕分けの負担軽減が最大の課題でした。教育研究委員会が中心になり、検討した結果、浮上したのがベルマークの流れの一番の根元で仕分けしてもらう方式です。 まず1冊のファイルを各クラスに用意しました。中には取り外しが出来る透明の袋が何十枚もあり、それぞれに協賛会社の番号とクラス名がついています。児童は持ち寄ったベルマークを会社別に入れます。仕分けのない場合はそれようの袋がありますので、仕分けの是非は児童の自由意志というわけです。 最初の段階で仕分けるという方式は最近、採用する学校が増えているようです。兵庫県たつの市の小宅小学校では、児童数が916人もいて、ベルマークが大量に集まった場合、PTAも対応が難しいとの理由から、自宅で全部分類してから出します。各クラスに、全協賛会社分の袋が入った2冊のファイルを用意、2ルートで順番に回し、児童は自宅にファイルを持ち帰ってマークを入れ、翌日学校に持ち寄り次の子に渡すというわけです。

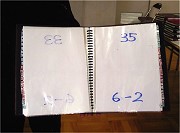

三原学園ではPTAの仕分けは夏冬春の長期休み明けです。1つの大テーブルに各クラスのファイルを並べます。小テーブル5つに協賛会社5グループを分けます。担当者は自分のテーブルに大テーブルのファイルから必要な会社のベルマークを持ち寄り、整理します。すでに仕分けされているので、枚数を数え集計台紙に書き込み、後は整理袋に入れるだけです。作業は2時間ほどで終わります。昨年7月に61416点、10月には35328点仕上げました。 毎回、保護者に仕分けボランティアをお願いしています。09年1月14日の仕分け整理日にもお母さんたち30人ほどが参加しました。行武委員長によると、初参加の人でも、システム化されているので理解しやすく作業がスムーズだそうです。 同学園には今、広島大学の付属学校再編構想が起きています。 《写真上から》 ・ベルマークの仕分けをするお母さんたち ・協賛会社別に細分化したファイル=いずれも広島県三原市の広島大学付属三原学園で (2009/01/30) |

「盲学校の子に電子点字機を」 松山でベル運動開始、企業など賛同 |

|

ベルマークで盲学校の子に電子点字機を贈ろうー子育て支援情報サイトの呼びかけに企業、団体などが賛同したベルマーク・ボランティア運動が2008年秋から愛媛県で始まりました。

呼びかけたのは子育て支援情報コミュニテーサイト「ドコママ愛媛」=ネットグローバル社(浮田茂男社長)運営=。松山市eビジネスモデル創出事業の採択を受け、インターネットで子育て支援情報を発信するほかに毎月1回、フリーペーパー約5万部を発行しています。

ベルマークに取り組むきっかけは、「ドコママ愛媛」関係者が県立松山盲学校の子どもが指先や手首に負担がかかる旧式の点字タイプライターを使っていることを知り、手に優しく録音なども出来る機能的な電子点字機(1台25万円)を提供したい、と考えたためです。 子育て、子に対する支援として取り組むことになりましたが、ベルマークの収集点数が全国的に落ちていることも背景にありました。 ベルマークの収集点数は、少子化などで10年前に比べ半減しています。07年度は約4億3700万点と、6年ぶりに前年を上回りましたが、回収されるのは多くても出荷額の数%程度というのが現状です。ほとんどが捨てられていることから、「ドコママ愛媛」はベルマーク運動未参加の企業、団体に着目、「企業の中にベルマークが埋もれているのではないか」と考えました。 呼びかけに応じたのは、「ドコママ愛媛」によると、松山市内の百貨店、介護関係の会社や社会福祉法人、専門学校など。 三越松山店では、社員食堂に回収箱、また7階にある松山市の窓口出先機関横の一角に、ベルマーク回収箱と協賛会社別仕分け用ペットボトルもずらりと並んでいます。従業員らが休憩の時間などにベルマークを持ちよったり、仕分けたりしてもらおうというものです。 従業員だけでなくレストラン、社員食堂などでの社内消費のベルマークを集めるほか、取引業者への啓発にも努めるというものです。同社員は「ベルマークを通じて地域貢献していきたい」と語っています。 「ドコママ愛媛」では現在、企業や各種団体などに運動参加を呼びかけている段階。今後、企業団体にも協力を呼びかけるそうです。仕分けの手順、将来の贈り先拡大、運動の展望など具体的なことは示されていない部分もありますが、当面は集めることに徹する構え。 浮田社長は「とにかく集めよう。旗持って走ることが大事だということです。ベルマーク運動を通して地域と連携を深め、ボランティア活動を進めていきたい」と話しています。 《写真》 ベルマークで盲学校の子どもたちに電子点字機を贈ろう、と始まった活動では、、ベルマーク回収箱や協賛会社別仕分け用のペットボトルも設置しました=愛媛県松山市の三越松山店7階で (2009/01/27) |

「ちょボラ活動」で集計のベルマークを大量寄贈 島根県・鹿島中の生徒 |

|

島根県松江市の鹿島中学校(稲田茂校長、182人)の生徒会ボランティア委員会が昨年11月、段ボール1箱分のベルマークを、ベルマーク教育助成財団に寄贈しました。生徒が自由参加の「ちょボラ活動」の成果です。

寄贈のベルマークは、協賛会社ごとの整理袋に仕分けられ、段ボール箱に数十枚がどっさり。添えられたメモによると2万点ほどになるようです。 同校のベルマーク活動は、収集から仕分け集計、発送まで生徒だけでしています。中心になっているのがボランティア委員会(14人)。今回の寄贈は金崎夏菜委員長、安達憲彦副委員長を中心とする2007年度後期〜08年度前期組です。 同校は1964年にベルマーク運動に参加したが、2004年7月を最後にベルマークの送付が途絶えていました。これまでベルマーク整理は月1回程度の委員会活動で取り組んでいましたが、時間不足などで集計作業が進みませんでした。 金崎さんらは目標に掲げました。 「ベルマークを必ず送付すること」 活動目的の「全国の被災地に必要なものを買ってもらう」ためにも実現しなければなりません。  これまでなかなか出来なかった送付が今回できたのかなぜか――。 寄贈マークに添えられた金崎委員長の手紙です。 「ちょボラ活動はちょっとしたボランティア活動のことで、ボランティアをしたい生徒が集まり、毎週行っている活動です。ベルマークの集計という作業は、細かい作業なので、参加した生徒は大変苦労しながら作業をしていましたが、一つの作業を終えるごとに、『できたあ』と達成感に満ちあふれた様子でした。これらのベルマークを送付出来て本当にうれしく思っています」 金崎さんは「人のためにすることがいかに大切なことか、を感じることができました」、安達さんも「充実感がありました」と話していました。「他人のためにやることに喜びを感じている生徒たちを見ているとうれしいです」と顧問の花田静香先生。 《写真上から》 ・大量のベルマークを集計、寄贈した鹿島中学校ボランティア委員会08年度前期委員長の金崎夏菜さん(左)と副委員長・安達憲彦さん(右)=島根県松江市の同校で ・鹿島中から寄贈された整理袋に入ったベルマーク。段ボールで送られてきました=東京都中央区のベルマーク教育助成財団で (2009/01/27) |