�������@�R�Îu���W�@������

��܂��Ǝx���A�R�Îu�ɋ��� |

|

�@���ׂĂ̏Z�������|�̂ǂ��Ɋׂꂽ�V�������z�n�k����Q�N�]�肪�����܂����B�傫�Ȕ�Q�����A�R�Îu���i���݁A�����s�j�ɂ́A�R�Îu���w�Z�ƒ��w�Z�̍Z�ɂ��V�z����A��N�P�O���ɍĊJ�����J����܂����B���̎��T�̌�A�x���}�[�N���珕�����c�́A�S���̉^���Q���Z�̊F����̉����Ƃ��āA�����E���k�����シ�邽�߂ɍ��v�P�O�O���~�����̑���ژ^��n���܂����B����ɑ��Ē��J��V��E�R�Îu���w�Z���A���w�Z�̏��эW�F�Z������́u�S���̊F����̉������x���ɐS���犴�ӂ��܂��v�ȂǁA���d�Ȏӎ����q�ׂ��܂����B

�@

�R�Îu�n��́A�ϐႪ�R�b�قǂɂȂ�A�V�����ł��L���̍���n�сB���̂��ߏ��w�Z�́A�������łQ��̑�^�����g�[�@�Ȃǂ��w���A���w�Z�̓Z�[�t�e�B�[�}�b�g���A�̈�̎��Ԃ�N���u�����ȂǂɗL���Ɏg�킹�Ă������������ł��B���z�n�k�̔�ЍZ�ɂ��ẮA�P���i�Q�O�O�T�N�P���j�A�Q���i���N�V���j�������킹�āA�U�Q�O�O���~�����̔��i�𒆉z�n��̊w�Z�Ȃǂɑ��悵�Ă��܂������A���̍ہA���Z�̓X�e���I�e���r��|�X�^�[�v�����^�[�Ȃǂ��w�����Ă���A�u�d�ˏd�˖{���ɂ��肪�����v�ƁA�Q���Z�̊F����ɉ��x�����ӂ̌��t���J��Ԃ��Ă��܂����B �@

�R�Îu�n��́A�ϐႪ�R�b�قǂɂȂ�A�V�����ł��L���̍���n�сB���̂��ߏ��w�Z�́A�������łQ��̑�^�����g�[�@�Ȃǂ��w���A���w�Z�̓Z�[�t�e�B�[�}�b�g���A�̈�̎��Ԃ�N���u�����ȂǂɗL���Ɏg�킹�Ă������������ł��B���z�n�k�̔�ЍZ�ɂ��ẮA�P���i�Q�O�O�T�N�P���j�A�Q���i���N�V���j�������킹�āA�U�Q�O�O���~�����̔��i�𒆉z�n��̊w�Z�Ȃǂɑ��悵�Ă��܂������A���̍ہA���Z�̓X�e���I�e���r��|�X�^�[�v�����^�[�Ȃǂ��w�����Ă���A�u�d�ˏd�˖{���ɂ��肪�����v�ƁA�Q���Z�̊F����ɉ��x�����ӂ̌��t���J��Ԃ��Ă��܂����B�@ �������������͎R�Îu�����łȂ��A�������������n�k�Ŕ�Ђ������E�����w�Z��O��̕��őa�J���āA���������O��̏��A���w�Z�⍂�Z�A����ɂ����̂ڂ��_�W�H��k�ЂŔ�Ђ��������̊w�Z�ɂ������܂����B�u���́v�����ł͂Ȃ��A�S�̌𗬂��n�܂��Ă��܂��B�R�Îu�͎O��̎����E���k�����ɗ�܂���A�R�Îu�̎����E���k�́A���E�̎q������������A�_�˂̐��k�����́u�ЊQ��Y��Ȃ��悤�Ɂv�ƁA�R�Îu��K�₷��Ȃǁu�D�����v�u����v�u�w�K�v�̃����[�A�L���b�`�{�[���𑱂��Ă��܂��B�R�Îu���⌺�E���A�O��Ȃǂ̓x���}�[�N�Q���Z�ŁA�𗬂̒��ʼn^���ɂ��Ẳ�b���͂��ނ��Ƃ����҂��������̂ł��B �@ �����悷��ہA���c�����爥�A�����܂����A�u�����̉����́A�S���̂o�s�`�̊F����̑��蕨�ł��v�Ƙb���܂��B�����āu���Ԃ��́A�i��������j�F���x���}�[�N�^�����ꐶ�����ɑ����Ă���邱�Ƃł��v�ƕt�������܂��B���z�n��̏ꍇ�A����ɏ\�������Ă���܂����B�O�S�N�x�̐V�������̏W�[�_���x�X�g�Q�O������ƁA���z�n��̊w�Z�͂U�Z�ł������A�O�T�N�x�͏��o���i�����s�j�A��菬�i�����s�j�A����J���i����J�s�j�A�c���R���i������j�ȂǂP�Q�Z�i�c�t���Ȃǂ��܂ށj�Ɣ{�����܂����B |

�R�J���i�t�҂���������ȁu���肪�Ƃ��v |

||||||||||||

|

�@�^���ȋL��������N�̂P�O���R�O���A���đւ���ꂽ�����s���R�Îu���A���w�Z�i�n�k���������͎R�Îu�����j�ōĊJ�L�O�����J���ꂽ�B����܂łɌo���������Ƃ̂Ȃ������Ƌ��|�A�����A�����ĕs���c������ς������Ă������w�����U�U�l�A���w���͂S�S�l�B���̓���������đ҂��Ă��������ɁA�݂�Ȃ̊炪�P���Ă����B

�@ �ŏ��ɎR�Îu���w�Z�̒��J��V��Z�����A�x�����Ă��ꂽ�S���̐l�����ւ̊��ӂ̌��t���q�ׂ��B���̂��Ə��A���w���ɕ�����Ă̋L�O�����B�܂��A���w������X�^�[�g�����B

�@���킢���̐����A�����n���āA����ł��A�ړ���M�����Ă��闈�o�������������B���̉̂�����Ă��ꂽ�̂��A�R�J���i�t�҂̍��⍕���Y����i�T�V�j�������s�]����哇�B���z�n��͉��x���R���T�[�g���J���Ă���Ȃ��݂̐[���Ƃ��낾�B�m�l�Ƙb�����Ƃ���u�����́A����Ȃ�ɂ��邯�ǁA�|�����c���Ă���B���_�I�ȉ������ق����v�Ƃ������Ƃ������B

�@ �k�Ђ��甼�N�قnjo���āA�n���̐l�̈ē��ŎR�Îu�֍s���ċ������B����o�^�o�^�Ɠ|��Ă����B���w�Z�̍Z��߂��ɂ������}�c��T�N���������}���܂�Ė��c�Ȏp�����炵�Ă����B �@ �u���̖ŃR�J���i�����q�������ɐ����Ă��炨���v�B�n���̐l�����͂��Ă���ĂR�J����ɂ͏o���オ��A�R�Îu���w�Z�̎����S���ɑ������B �@ ���ꂩ�獕�₳��Ǝq�������̖{�i�I�Ȍ𗬂��n�܂����B�q�����������������W�������Ă����B���̒��ɂ́A�n�k�ɑ��鋰�|������̋ꂵ���Ȃǂ�������Ƃ���ɏ����A�˂��Ă������B �@ �Q�O�O�U�N�ɂ����W�������Ă������A�܂��������e������Ă����B�u�S���̊F���肪�Ƃ��v�u���̉��͖Y��Ȃ��v�B���ӂ̌��t�����ӂ�Ă����B�u�����Ă��錾�t�ɐS���k���܂�����v�Ƃ����B���ꂪ�u���肪�Ƃ��v�̋Ȃ���邫�������������B���W�̂Ȃ��̌��t����ЂƂE���ď����āA������Q�J�������ċȂɂ����B �@ �ĊJ���ŗ��o�̖ړ���M�������̂́A�������̒��Ől�X�̗D������Ɋ����A�����Ɍ������Đ����Ă����q�������̉̐��ƃR�J���i�̋����������B �@ �R�Îu���̌\���B���N�i�U�N���j�́u�ꂵ���������ǑS���̊F����̂������ŁA�����܂ł��܂����B�{���Ɍ��t�ɂȂ�Ȃ����炢���肪���������B����搶�̉̂ɂ���ȋC�������������Ă��܂��v�Ƃ����B����A���₳��́u�q�����������ǁA�e�����������B�݂�Ȃ��ꂼ�ꂪ���������Đ����Ă���B���ꂪ�f���炵���B�R�Îu�֍s���ƁA�S������������ł���v�Ƙb���Ă���B ���������R�J���i�́A�n���K���[�̖����y��B�u�T�N���ō��ꂽ�I�J���i�v�Ƃ�������B�T�N�������łȂ��A�J�G�f��X�M�A�N���~�Ȃǂł������B�傫���͂Q�E�U�Z���`����W�Z���`���炢�܂ł���B

|

||||||||||||

| �\ �R�Îu����S���ց@�L����[�܂�� �\ | ||||

�u���E�v��܂��ɗE�C�Â���ꂨ��̎莆 |

||||

|

�@�O�T�N�R���ɔ������������������n�k����P�N�P�O�J���B�ł��傫�Ȕ�Q���������s����E���E���̏Z���́A�����̉��ݏZ��P�O�O�˂ƁA�����D�Ŗ�R�O���̔����`�߂��ɂ��鉼�ݏZ��P�O�O�˂ɕ�����ĕ�炵�A���܂��s���R�Ȑ����������B

�@ ���E���w�Z�i�쌴��F�Z���A�P�R�l�j�́A�O�T�N�V������s���S���̕�����Ղɂ��镑�ߒ��w�Z�Z�ɂ���Ă���B�ʂ̒��w�Z���Ԏ肵�Ă����T���̂�����A�v�������Ȃ��d�b���������Ƃ����B�R�Îu���w�Z�̐��k����炾�����B �@ �d�b�����i�`�M�����ɂ��Ɓu���z�n�k�Ŕ�Ђ������ɑS������x�����A�E�C�Â����܂����B���x�͎����������x������Ԃł��B���ꂪ�x�����Ă��ꂽ�l�����ւ̂���ɂ��Ȃ�Ǝv���܂��B�K�v�ȕ��͂���܂��v�Ƃ������e���B���k��͕���������v�悵�Ă����悤�����A�i�����́u��܂��̌��t���A�Ȃɂ��q�ǂ����������C�Â���Ǝv���܂��v�Ƃ̌��t�ɁA���k��́u�i�Z�ɂ���Ă���j�쒆�w�̐��k��Ƃ����k���Ă݂܂��v�Ɠ������Ƃ����B �@ �ĂɂȂ��Č���̎莆���͂����B�w�N���ƂɐV������̗p���ɁA���k�̎ʐ^����A��l�ЂƂ肪���b�Z�[�W����������ł����B

�@ ���E���w�́A�P�R�l�̐��k�S��������̎莆���������B���Ǝ��ɕ����Đ܂莆�ł��������i���ԂƁj�ƃy�K�T�X�̒u����ƁA��Â���̂���܂��͂����B�i�����́u���E�̐��J����̎p�ł���A����{�ɂ������v�ƁA�����Ɏ��g�ފw�Z��n��̗l�q�����@�����B�쌴�Z���́A��N�P�P���ɎR�Îu���w�ɏo�����A�V�Z�ɂł̂Q�N�Ԃ�̎��ƍĊJ���j�����B�u�Q�w���ɂ́A�R�Îu���猺�E���ɗ��Ă��炢�A��܂���A�E�C�Â����ĕ��������������Ă������������v�ƁA�쌴�Z���͘b���Ă���B�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�~�@�@�~�@�@�~�@�@ �@ �Z��Q�O�O���]��̂V�����S����ȂǁA�傫�Ȕ�Q�������E���́A�������Ƃ��}�s�b�`�B���E���w�̍Z�ɂ́A�K���[���Ȕ�Q���Ȃ��������߁A���Z�ɂ̕�C�E���C���I���V�N�x�̂S��������Ƃ��ĊJ����B���E���́A��Q���傫���A�V�z�H������������܂ŁA���w�Z�̃O���E���h�ɑ��������Z�ɂŕ�����B |

�u�O��v�{������n�܂����S�̌� |

|

�@�u���̓V���i�e���O�T�j�A�w�Z�ĊJ���L�O���ĎR�Îu���w�Z�ɑ��낤�v�B�O��w�Z�̎O�N���͍�N�P�P�����{�A�V�[�J���b�N�̎��Ƃō̎悵�A�V�����������V���W�O�܁i�P�܂P�O�l�O�j���Q�N�Ԃ�ɍČ����ꂽ�R�Îu���w�Z�ɑ������B���V�̍����̃��V�s�Ɓu�w�Z�ĊJ�A���߂łƂ��������܂��v�Ƃ����莆���Y�����B

�@ �O��Y�R�̕��Ŕ����Ƃ𑱂��Ă����O��ƒ��z�n�k�ŊԎ���Ƃ𑱂��Ă����R�Îu���Ƃ̊ԂŌ𗬂��n�܂����̂͂Q�O�O�T�N�̔N���������Ɋ��̂��낾�����B�u�R�Îu���w�ł͂����ƍ����Ă��邾�낤�v�ƁA�O��̐搶�Ɛ��k�\���l�͋Z�p�̎��Ԃɍ�����{���邱�Ƃ����߂��B�w�Z�Ŏg���Ă����o�X�ɖ{�����悹�A�搶�Ɛ��k��\���V���Ɍ��������B�����V���̎R�͐ϐ�S�A�T���̍���B�ړI�n��ڑO�ɂ��Ȃ���o�X�͈����Ԃ�����Ȃ������B �@ �{���͂��̌�X������Ă��āA���R�Îu���̋����킫�̘L���ɒu����A��Ɏg���Ă���B�u�q�ǂ������͊�т܂����B���̑��̒��ŁA�悭�����悤�Ƃ��Ă���܂����v�ƎR�Îu���̊�c��Y�����͓�����U��Ԃ�B �@ �O�T�N�t�A�T�N�Ԃ�ɑS������������A�O��͌̋��ɖ߂����B�P�P���ɎR�Îu���̐搶��������ɖK��A�_�˂��瑡���A��Ă��q�}�����̎���O��Ƀv���[���g�����B���̃q�}�����͍��āA��ւ̉Ԃ��炩�����B�u���x�́A�����̌��E���w�Z�ɂ��̎�� ���낤�v�B�O��A�R�Îu�A���E�ƁA�v�����̐S���Ȃ������B |

�u�_�ˁv�l�b�g�A�[�g��������{�i�I�� |

|

�@�R�Îu���́A�Q�O�O�T�N�̏H�A�_�ˎs�̎s������䒆�ƖԂɕz�ЂȂǂ�t���ăR�C�Ȃǂ��`�Â������u�l�b�g�A�[�g�v�̌��������Ă���{�i�I�Ȍ𗬂��n�߂��B���̔N�̂Q���ɂ́A�R�Îu�̐��k���o�X�Ő_�˂ɍs���A�h�ЃZ���^�[�ō�_�W�H��k�Ђ̗l�q���f���Ō����B���ꗎ�����r���A���������������H�A�R���オ��Z��ȂǓs�s�ЊQ�̐��X�������������Đ��k�����́A�傫�ȃV���b�N�����Ƃ����B�������A���̂��Ɣ��쒆�̐��k�����̈ē��Ő_�ˎs�������w�������ɁA�܂��������B�u����Ȃɗ��h�ɕ����ł���̂��B��������������v�ƁA�b���������Ƃ����B

�@ �����āA���̔N�̉Ăɂ͔����̐��k��搶��R�O�l�قǂ��R�Îu��K�ꂽ�B�w�Z�̂���{������傫�Ȕ�Q�������A���k�����͂܂��c���ŁA�{���̈Ӗ��ōЊQ�̋��낵���������A�L�����Ă���킯�ł��Ȃ��悤���B�����ŁA�u���̋��낵���k�Ђ�Y��Ă͂����Ȃ��v�Ƃ������ƂŁA�R�Îu��K�₵�A�𗬂�[�߂��B |

�q�}���������ԑ�ւ̉ԃ����[ |

|

�@�q�}�������̃V���{���ɂ��悤�ƁA�q�}�����̎킪�_�ˎs���狌�R�Îu���A�O��Ƀ����[����A��ւ̉Ԃ��炩�����B���E���ł��A�R�Îu�n��ō�N��ꂽ����܂��A���̉ĂɃq�}�������炩���鏀�����i��ł���B

�@ ���n�����́A�X�T�N�̍�_��k�ЂŎ��g����ЁA�{�����e�B�A�����Ɏ��g��ł����_�ˎs�̂m�o�n�@�l�u�Ђ܂��̖����v��\�̍r�䙨�i�������j����B�r�䂳��́A�k�БO������N���S�琬�����u�Ђ܂��̉Ԃ����ς��^���v�ɎQ���B�k�В��ォ��A���ݕ��C�̒Ȃǃ{�����e�B�A�����𑱂���Ȃ��Łu���z�̉ԃq�}���������A���邳�⌳�C����Ў҂̗�܂��ɂȂ�̂ł́v�ƍl�����B�u�K���L�̒��Ƀq�}�����̎���܂����v�u���������Ă܂��ÂȒ����A��ւ̉Ԃł܂����F�ɂ��悤�v�ƁA�h�����ʂR�t���̎��z�����Ƃ����B��Ў҂�{�����e�B�A�����ݏZ��̋n������ȂǂɐA�����B�q�}�����́A���܂����N�ĂɑN�₩�ȉ��F�̉Ԃ�����B �@ �R�N�O�̒��z�n�k�B�x���ɋ삯�����r�䂳��́A�����̂ЂƂɁA�_�˂ň�����q�}�����̎�����R�Îu���Ȃǂɑ������B�_�˂���R�Îu�ւ̃o�g�������[���B�R�Îu����O��̃����[�́A���w�Z���m�̌𗬂����������B���N�P�P���ɎR�Îu���w�̐搶���O���K��A�u�_�˂ƎR�Îu�̉��ݏZ��ō炢���q�}�����ł��v�̃��b�Z�[�W��Y���āA����v���[���g�����B �@ ���N�̉āA�R�Îu�ň�����q�}�����̎�́A���E���Łu�𗬂̗ցv�̑傫�ȉԂ��炩���邾�낤�B�r�䂳��́u�q�}������ʂ��āA��Вn�̐l�����������֑O�����̋C�����������Ă��炦����B���E���ɂ��o���������v�Ƙb���Ă���B |

| �\ �Ռ��E���|���z���Q�N �\ | ||||||

�q�ǂ������Ί�߂��� |

||||||

|

�@�Q�O�O�S�N�P�O���Q�R���ߌ�T���T�U���A�}�O�j�`���[�h�U�E�W�A�ő�k�x�V�̒��z�n�k���V�����̒��z�n�����P�����B���ꂩ��Q�N�Q�J���]���߂������A���ꂼ�ꂪ�A���܂��܂ȑ̌������Đ����Ă����B�搶�⎙���E���k�A�Z�������̋�J�́A�͂���m��Ȃ��قǑ傫���B�������A���̒��ŁA�݂�Ȃ������������Ƃ��A�m�����B

�@ ���̊ԁA�����̐��k�����Ƃ��A���E�����]�C���čs�����B���݂��c���Ă��钆�w�Z�̊�c��Y�����́A�o���邾���L�^�Ɏc�����ƁA�Ƃ肠�����A�n�k�̎��̔N�̂R���܂ł̏o�������u�A�낤�R�Îu�ցI�v�Ƒ肵�����|�[�g�ɂ܂Ƃ߂Ă���B�������Q�l�ɂ��Ȃ���u���̎��v��U��Ԃ��Ă݂�B

�@ �Z�ɂƑ̈�ق̂Ȃ��ڂ͂R�O�Z���`����L���̒i���͂Q�O�Z���`���������B�w�Z�킫�̒ʊw�H�͑傫���g��ł��āA�l���������Ԃł͂Ȃ������B�R���s���[�^��������ƁA�P�W��̃p�\�R���̂����P�T�䂪�����A�]�|���Ă����B�Z�������c���A���Ȃ̏������Ȃǂ͒I���|�ꍞ��œ��ꂸ�A����Ɛ��k�̖��낾���͎��o�����Ƃ����B �@�u���̎��v�̑̌����R�Îu���w�Z�����s�����u�R�W�l���݂��V�������z�n�k�v����ꕔ���E���Ă݂�B �@ �u�{�I����͖{�ނ��e�͂Ȃ������ʂ̕����̕��ʼn������|��鉹�������v�u�S�O�O�b�ȏ�̎R����C�ɊR�ɂȂ��Ă����̂��B�ƁX�͊�Ȃ������A����ƌ����Ă���v�u�傫�ȐH��I�������Ă��āA�K���X�̔j�Ђ����Ɏh�������B���e�ɂǂ����Ă�����ď��������B����̎R�X�̖X���Ȃ��Ȃ��Ă����B�S�����ő����o�Ă����Ƃ��n�����Ǝv�����v�Ƃ����B �@ �Q�S���ɂ́A���q���̃w���R�v�^�[�Ȃǂɂ��S�����n�܂����B��V�O�O���сA�Q�Q�O�O�l�̏Z���������s�̂W�J���̔��ɓ������B���т��̐[�����̕�炵�̒��łł��邾���n�悲�Ƃɂ����܂����B �@ �����E���k�����͒n�k�̋��|�ɂ��т����B�u�閰��Ȃ��v�u�Â���ɂ����Ȃ��v�u�g�C���ɍs���Ȃ��v�Ƒi�����B��_�W�H��k�Ђ̋��P������A�V��������ψ����̃J�E���Z���[�̔h���͂���߂đ��������Ƃ����B

�@ �����āA�P�P���W���̎��ƍĊJ��O�ɕی�҂ւ̎��O�����A�Ԏ��̒����s����V�㏬�A�쒆�Ƃ̎��Ԋ��̒����Ȃǂ��܂��܂ȍ�Ƃɒǂ�ꂽ�B �@ ����͂��ꂵ���Z�������������A���܂��܂Ȏx���\�����݂ւ̑Ή����������B��Ȃ��̂������Ă݂�Ɓc�c�V���s�̐����فA�V���A���r���b�N�X�̎����ւ̏��ҁA�s�A�m���T�C�^���̊J�ÁA�o�D���z�T�q���Z�A�M�^�[���t��A�싅�̕������q����̗��Z�Ȃǂ������B��������������Ă݂�ȏ����Â��C�ɂȂ��Ă������Ƃ����B �@ �Ō�̎R��́A�Ȃ�Ƃ����Ă������z���B��ꂽ�Z�ɂ̊��₢���A���Ȃǂ̔��i���g������̂Ǝg���Ȃ����̂ɕ����āA���łɁA��Q�̏��Ȃ��������R�Îu�������T���w�Z�ɉ^�ѓ���Ă��������A���x�́A�����V�z���ꂽ�Z�ɂɉ^�Ԃ��߂ɁA��c�����狳�E���͂P�T�ԎR�Îu�ɂ��������B �@�g������́A�g���Ȃ����̂�I�ʂ��A�g������̂̈�ЂƂɁu���Z�������v�ȂǂƏ���������\��A

�@ �V�N��O�ɂ�����N���A��c�����͂���ƈꑧ�������A���N�̉Ăɂ́A�����E���k���킹�ĂP�O�l�قǂ��S���ɍĊJ���镟���s�̌��E���w�Z��K�₵���シ��v�������B �@ ���w�Z�̏��эW�F�Z���Ə��w�Z�̒��J��^��Z���́u�n�k���M�d�ȑ̌��Ƃ��āA�����A���k���������h�ɐ������邱�Ƃ��A�����b�ɂȂ����S���̐l�����ւ̂��炾�Ǝv���v�Ƙb���Ă���B |

�����A�F��܂ꂽ |

|

�@�u�P�O���Q�T���A���͔߂����ʂ�����܂����B�����ʂ��w�Z�ŁA�Q�N�Ԃ�������ɉ߂����Ă����R�Îu���w�Z�̑�D���ȗF�B�Ƃ��ʂ�ł����B�i�����j���z�n�k�͎������̏Z�ޒ��z�n��̐����ɑ����̂ЊQ�������炵�܂����B�ł����ɂƂ��Ĉꐶ�̕ɂȂ�F�B���������Ă���܂����i�㗪�j�v

�@ ����́A�n�����ɍڂ��������s����V�㏬�w�Z�̂T�N���̎����̓����B�Q�O�O�S�N�P�P���W������O�U�N�P�O���Q�T���܂œ����ɊԎ肵�Ă����R�Îu���w�Z�̗F�B�Ƃ̕ʂ�����������̂ŁA��V��̍����K�Y�Z���́A���̃R�s�[���Ɏ����Ă���B �@ �u���Z�̎q�������̊Ԃʼn����Ȃ������킯�ł͂���܂��A�v�����Ȃ������悤�ł��B�����g���R�Îu�̎q���������w�Z���o�čs���Ƃ��́A���Ɛ���������悤�ȋC�����ł����v�ƐU��Ԃ�B �@ ��V��͊e�w�N�Q�N���X�őS�Z������R�O�O�l�B�R�Îu�͊e�w�N�P�N���X�łU�U�l�B�ǂ�Ȏ��Ƃ���������̂��B�Q�Z�̎��������S�ɍ����Ď��Ƃ�����Ă����������A���Z���ꂼ��ɓƎ����������Ă���Ă������Ƃɂ����B�����A�^����≹�y��A��Ղ�Ȃǂ̍s���͍��������������B���ꂼ��F�B���o���Ă��ʂ�̉�ł͕ʂ������o�������������B �@ ���������ł͂Ȃ��A�o�s�`�̂��ꂳ�����A�v�������߂��B�o�s�`�̐}���ك{�����e�B�A�̕�e�����͌���̑��Ԃ��v���[�����B�����āA���l���V�z���ꂽ�R�Îu���܂ōs���Đ}���ق̖{�̐����̎�`���������Ƃ����B �@ �[�܂����J�̏ے��Ƃ��āu���������L�O���v���������������B�u�܂������@�����܂Łv�u���Ă��ȏΊ�@�Y��܂���v�Ƃ������b�Z�[�W�Ɏ����S���̖��O��������Ă�����́A�R�Îu���w�Z�̌��ւɓ\���Ă���A�q�������̏o�����������Ă���B �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@ �P�O���̓������A���w�����ʂ�B�[���U������A�R�Îu���̂S�S�l�̐��k�Ƌ��E�����Ԏ肵�Ă��������s���쒆�w�Z�̍Z����o�悤�Ƃ����Ƃ��A�ˑR�A��܂��̉��t���n�܂����B����͎��O�Ɍv�悵�����̂ł͂Ȃ��A�쒆�̐搶�������������B �@�R�O�l�قǂ̕������Z��߂��ɏW�܂��Ă��āA������̋Ȃ�t�ł��̂��B�Ȗ��́u�u�̌��v�ł͂Ȃ��A���ꂩ��̋������z���Ċ撣��ƁA�f��u�E�H�[�^�[�{�[�C�Y�v�̃e�[�}�Ȃ������B �@ ���k�����͂��܂��܂Ȏv���o����������A�R�Îu�̐��k����������A�쒆�̌Â��L���͂҂��҂��ɖ�����Ă����B�g�C�����O�������ꂢ�ɂȂ��Ă����B�u���߂Ă��̉��Ԃ��Ɂv�ƁA�P�T�Ԃ��O���疁���n�߂��Ƃ����B���ɂ́A���ݏZ��Z�܂��̍���҂╃�����`���ɂ��đ|�������Ă����Ƃ����B �@ �g��È�Y�Z���́u�N���̎q�����������Ȃ����Ƃ͂Ȃ������B�L���ł��������Ƃ��ɁA�ڂ��������Ƃ�����ȃg���u���͂�������ł����A���̂��������Ƃ������Ă����܂����v�Ƃ����B�������Đ��܂ꂽ���т����A�ލZ���Ɏc���Ă����쒆�̂P�A�Q�N���̂قƂ�ǂ������钆�ł̌��㉉�t�ɂȂ����̂��낤�B |

�ĕS�U�u�����Ɂv�̕��y |

||

|

�@���z�n�k�́A�V���������s���ł��k�x�U����ϑ��A��ʏZ��͂�����H�Ȃǂ��傫�Ȕ�Q�����B�R�Îu���w�Z���Ԏ肵�Ă����s����V�㏬�w�Z�̍����K�Y�Z���͂P���Ԕ���A�w�Z�ɋ삯�����B�s�̖h�ЃZ���^�[�̎w����Ă���A�Z����Q�O�O�l�����Ă����B�ӏH�Ƃ͂��������B�����ɃJ�M���J���āA�Z���ɓ����Ă�������B�i�q�����w�̂��Ƃ������Ƃ�����A�i�q�̏�q�����āA�[��ɂ͂P�S�O�O�l�قǂɑ����Ă����B

�@ �w�Z�͂Q�O�O�Q�N�ĂɊ����A�̌����l���ăK���X�����L��������Z�ɂ����A�K���X�ꖇ����Ȃ������B���̏��w�Z�͌��������h�ŏ�v�Ƃ��������ł͂Ȃ��B���́A������ɂ���u�ĕS�U�v�̐��_�����X�Ǝp����Ă���w�Z�ł�����B�@ �@ ���Z�̒��c�m�i�����́A�Љ�Ȃ����Łu�ĕS�U�v�ɂ��Ă��ڂ����B���̗��j�Ɛ��_��������Ă�������B �@ �c���S�N�i�P�W�U�W�N�j�̕�C�푈�ŁA�����ˁi�V���S��j�͐V���{�R�̍U�����ďœy�Ɖ������B�R�x�̐H���ɂ����������ŁA�x�˂̎O���R�ˁi�P���P��A�V���s�����j����~���ĂƂ��āA�ĕS�U���͂���ꂽ�B���̂Ƃ��ˎm�������u�Ă���v�ƁA��Q���̏��ьՎO�Y�ɔ��������A�u�ڐ�̂��ƂɂƂ��ꂸ�A�����̂��߂ɍs������v�ƁA���N�ɂł����u�����w�Z�v�Ŏg�����ȏ��Ȃǂ̔�p�ɂ��Ă��Ƃ����B

�@ ���{�␢�E�ɒʗp����l�ނ��琬���邽�߂ɁA������e�́A���w�⊿�w�����łȂ��m�w�A�n���A�����A��w�ȂǑ���ɂ킽�����Ƃ����B�����R�N�i�P�W�V�O�N�j�A�p�˒u���Œ������w�Z�ɂȂ�A��V�㏬�w�Z�ւƎp����Ă������B �@ ���̊Ԃ̑��Ɛ��ɂ́A�������@�̋N���ɐs�������@�w���m�E�n�ӗ��g�A��������̑�\�I�ȗm��ƁE���R�����Y�A���l�E�x����w�A�A���͑��i�ߒ����E�R�{�\�Z�i�����E����\�Z�j�炪����B �@ ��C�푈�Ȍ�A�������z���Ă��������s���ł͂��邪�A�����m�푈�Ŗ����̂P�X�S�T�N�W���P���A�ČR�����@�ɂ���ʂ̔��e�����ɂ���ĉ�œI�ȑŌ�����B���҂͂P�S�O�O�l���A�s���S���̎s�X�n�̂W�����Ď������Ƃ����B�i�ȏ�A�����s���s�́u�ĕS�U�v�u��C�E�͈�p�V���@�䂩��̒n�v�Ȃǂ��Q�l�j �@ ���̋�P��\�z���āA�����w�Z�����Ƃ���ȍ~�̋��ȏ��⎑���͊w�Z�̍Z��̑��ɔ������B���̂��߁A���ȏ��⎑���͎c�������A�ɂ݂��Ђǂ������B��V�㏬�w�Z�̐搶�����́A��㏭�����A���̐����E���ނ𑱂��Ă����B�����ĂX�S�N����͏C���E���{��Ƃ��肪���A����Ƃ��̂قǏI������B�������ďC�����ꂽ���ȏ��͂P�R�O�O���߂��ɂȂ�T�`�P�O�����x���n�[�h�J�o�[�ɂЂƂ܂Ƃ߂ɂ����B��������w�Z���ɐ݂���ꂽ�u�`���فv�̃��b�J�[�ɕۊǂ���Ă��邪�A���̒��ɂ͖����S�`�U�N�i�P�W�V�P�`�P�W�V�R�j����̋��ȏ��Ƃ��Ă͒������Ǝv���郈�[���b�p�̒n�}���ڂ��Ă���B�Ăɂ͂T�̋����ƘL�������ς��ɉA����������Ƃ����B�u�]�C���čs�����搶�������܂߂āA���̊w�Z�Ɍւ�������Ă����ł��v�Ƃ��������Z���̌��t�ɂ����������߂��Ă���B �@ ��C�푈�A���P�A�����ĂO�S�N�̒��z�n�k�B�z�㒷���̕����Ă������͌����ĕ��R�ł͂Ȃ��������A�u�ĕS�U�v�̐��_�́A�ǂ����������������Ă���B |

���c�ʂ��L���鉇�� |

|

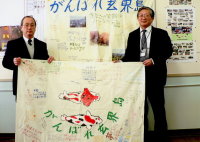

�@���z�n�k�����̎��̔N�̂Q�O�O�T�N�P���A�x���}�[�N���珕�����c�́A��P�������Ƃ��ĂQ�P�O�O���~�����̔��i���Q�̂Ђǂ����������A����J�A�\�����̂R�s�A������A�R�Îu���i�����j�̂P�P�R�Z�ɑ���܂����B�܂��A���̔N�̂V���ɂ͉����Ώۂ��L���A��Q�������Ƃ��Ē����A����J�A�\�����̂ق��A�Ȕ��s�i�����j�A�����A�싛���s�A������Ȃǂ̂P�W�T�Z�ɂS�P�O�O���~�����̔��i�悵�܂����B

�@ �����̎����́A�S���P�P�Q�O�Z�������ꂽ�x���ɍ��c�n���S�T���N�L�O���Ɣ�Ȃǂ����������̂ł����B �@ �܂��A�R�Îu���A���w�Z�̍Z�ɂ��������A�O�U�N�P�O���R�O���ɂ́A�ĊJ��������A�����E���k�����シ�邽�߂Ɋe�T�O���~�����̔��i��܂����B �@ �܂��A�O�T�N�t�ɂ́A�O��̏��A���A���Z�̎����E���k�ɑ��ĕ�������Ƃ��Ċe�T�O���~�����̔��i��܂����B �@ ����ɁA�Q�O�O�T�N�R���ɕ������������n�k�Ŕ�Ђ����P�P�Z�ɑ��ĂQ�W�O���~�����̔��i�悵�܂����B �@ ���̑��A��N�T�A�U���ɂ����ẮA�����V���̖�������g�D�u�A�X�p���N���u�v�����ꂽ�x���}�[�N�ƍ��c�Ɋ�����ꂽ�x���}�[�N���v�P�S�P���_����n�k��ЍZ�ŁA�x���}�[�N�^���ɎQ�����Ă���w�Z�A�c�t�A�ۈ牀�Ɋe�P���_������܂����B �@ �Ⴆ�A�풗���i���˂��͂�j�ۈ珊�́A��͂�R�Îu�n��ɂ���|��ۈ牀�ƍ�������N�W���ɍĊJ���܂������A���̃}�[�N�ŁA�q���p�̏_�炩���{�[���R��ނ̃Z�b�g�Ȃǂ��w���B�ʐ^��Y����������c�ɓ͂��܂����B |