地域を活性化させるコミュニケーションツールに/「ベルつながりの会」

(2023/08/02)印刷する

京都府福知山市で、公民館などで集めたベルマークを仕分け・集計し、市内の全9中学校に寄贈するボランティアをしているグループがあります。3年前に結成された「ベルつながりの会」です。代表を務めるのは、市内在住の本多洋子さん。ベルマークを、福知山市を活性化させる「地域のコミュニケーションツール」と位置づけて、活動を進めています。

「ベルマークにはいろいろな可能性がある。それを福知山で引き出したい」

そう考えるようになったきっかけは、非常勤の職員として働いていた小学校で、ベルマーク運動のしくみを知ったことでした。もともとまちづくりに関心があった本多さんは、ベルマークを「地域で子どもを育てる」ことにも応用できるのではないかと考えました。

最初に取りかかったのは回収箱の設置。ちょうどその頃、市立公民館運営審議会の公募委員に選ばれた本多さんは、初めて参加した審議会で「市内すべての10公民館にベルマーク回収箱を置いてほしい」とお願いしました。公共施設に回収箱を置けば、誰でも収集に協力することができ、学校から離れた大人も子どもたちと「つながる」ことができます。

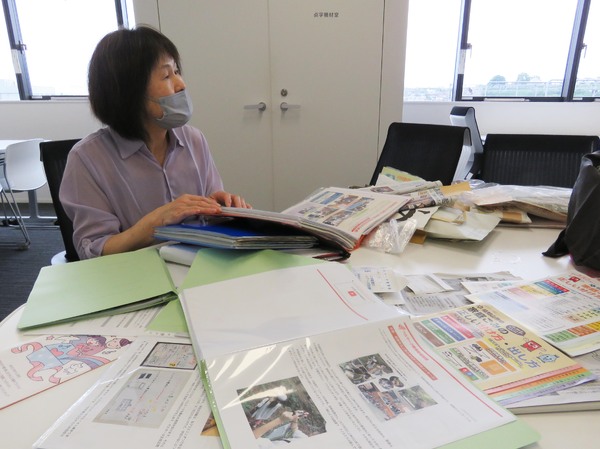

「ベルつながりの会」は現在9人で活動しています。月に1回集まって、仕分け・集計をします。本多さんがたった一人で始めた活動でしたが、社協のおたよりや、地元紙の両丹日日新聞で取り上げられたことで次第にメンバーが増えていきました。会員の古口明美さんは「小さい頃から馴染みのあるベルマーク。自分にもお手伝いできることがあるなら力になりたい」と、参加を決めました。「マークを探すのが癖になった」と話すのは高木素子さん。紙パックも熱心に集めるようになり、テトラパック商品を求めてスーパーを渡り歩くこともあるそうです。

本多さんの考えるベルマークの可能性は他にもあります。例えば、ベルマーク運動を生徒の探究学習の題材にすること。会の活動を知った高校から、実際に依頼を受けて、生徒に運動のしくみを説明したこともあります。

広報活動にも力を注ぎ、福知山市の「二十歳を祝う会」ではウェブベルマークのチラシを作って配り、市外に出ても母校とつながれることを伝えたり、SDGsに取り組む団体として同市から認定を受けたり、さらにはFM丹波放送のラジオ番組にも出演しました。本多さんが広く知ってもらいたいことの一つが、協賛会社の素晴らしさ。「ベルマーク運動への協賛は、各企業の社会貢献や子どもたちの教育に対する意思の表れだと感じます」と話す通り、各社への敬意が活動の原動力にもなっています。

本多さんが目指しているのは、コミュニケーションを深められるツールとして、福知山にベルマークを浸透させることです。「お年寄りも子どもも年齢関係なく、ベルマークのことなら対等に話ができるような地域づくりを目標に、これからも頑張っていきます」と語ってくれました。