2025年2月号 読んでみたい本

(2025/02/10)印刷する

児童文学評論家 藤田のぼる

絵本

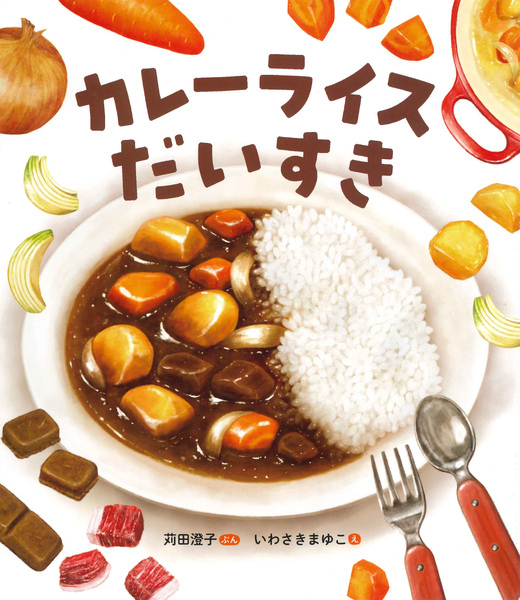

『カレーライスだいすき』(苅田澄子・作、いわさきまゆこ・絵、金の星社)

表紙に、おいしそうなカレーライスの絵。そして、直球のタイトルのままに、まずはにんじんとたまねぎを切って、ジャガイモも切ったら、お肉と一緒に炒めて……と進んでいきます。レシピというほどでもない、誰もが知っているカレーの作り方。でも見ていると、なんだか楽しくなるのです。お腹が空いてくるような、満腹感が味わえるような、不思議な絵本です。(低学年から、1400円+税)

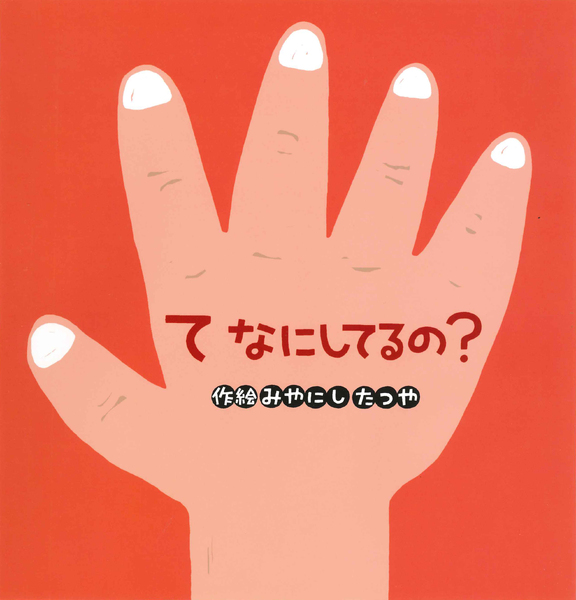

『て なにしてるの?』(みやにしたつや作・絵、金の星社)

最初のページは、二本の指で挟んだボールに、「て なにしてるの?」。開くと、左ページに、バッターに投球しようとしているピッチャーの姿。右ページには、4本の弦の上の右手に「て なにしてるの?」。開くと、ミュージシャンがギターを奏でています。全編この繰り返しで、「答」がすぐわかるのとわからないのも。自分の体の一部なのに、こんなにあれこれ“活躍”している手。確かに「なにしてるの?」と問いかけてみたくなってきます。(小・中学年以上向き、1350円+税)

『ミツツボアリをもとめて』(今森光彦・著、偕成社)

昆虫をメインの被写体として活躍する著者が、アボリジニの家族のミツツボアリを探す旅に同行した写真絵本。ミツツボは蜜壺、貴重な「甘いもの」です。旅は数日に及び、夜は砂の上で寝ます。岩だらけの大地の中のさまざまな発見。そして掘り当てたミツツボアリの、蜜で一杯になったビー玉のような体が並ぶ地下の写真には、息をのみます。今回紹介したい写真絵本が何冊かありましたが、「こんな世界があるんだ」という驚きで、これを選びました。(高学年以上向き、1600円+税)

低・中学年向け

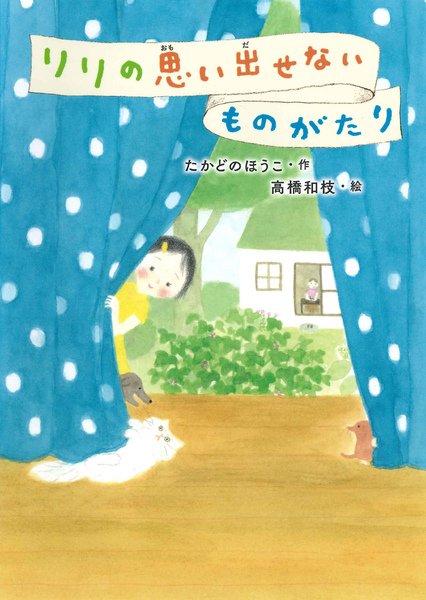

『リリの思い出せないものがたり』(たかどのほうこ・作、高橋和枝・絵、ポプラ社)

2年生のリリが、おばあちゃんの家の庭のクロスグリの木の下に来るたびに、何か楽しい思い出があるような気がしつつ、それが思い出せない……というもどかしさが、まずは基調になります。おばあちゃんの家には離れがあり、おばあちゃんの古い友だちのフサ子さんが、自宅の改築の間ここに滞在することになります。そのフサ子さんが、書きかけの「水玉ハンカチのものがたり」を読んでくれ、このお話が最後にリリの思い出に着地するのです。「お話の中のお話」が、「お話」に重なってくるという、不思議な展開に心が奪われます。(低学年以上向き、1400円+税)

『ふみきりペンギン』(おくはらゆめ作・絵、あかね書房)

これも独特の構成で、第一話は本のタイトルと同じ「ふみきりペンギン」。左利きのゆうとがからかわれた思いをひきずりながら踏切の前に立っていると、向こう側にペンギンが五匹並んでいて、「左手でえんぴつもつの、ヘンじゃない」などというのが聞こえてきます。でも五匹目のペンギンだけは「みんなとちがって、かっこよくない」というのです。第二話からはリレーのように主人公が変わっていく中で、不思議なことでも信じられるのか、普通ってなんだろう……と、無理なく考えさせてくれます。上記の『リリの……』もこの本も、教室で少しずつ読んであげたい物語でした。(中学年以上向き、1300円+税)

高学年・中学生以上向き

『呼人は旅をする』(長谷川まりる・作、mame・絵、偕成社)

「呼人(よびと)」というのは、主人公の名前ではありません。属性を表すというか、何かを寄せてしまう人を指す言葉で、6編からなる連作ですが、5人(5種類)の呼人と、その呼人を認定し支援する「呼人支援局」で働く人の話から成っています。第一話のあかりは「雨女」。冗談抜きで、あかりがいるところは毎日雨になってしまうのです。当然それではみんなが困るので、あかりは呼人支援局が見つけてくれたホテルやボランティアの宿泊先などを、10日ずつ移動してまわらなければなりません。子どもの頃からそうした生活を強いられる場合もあれば、大人になって発現する場合もあります。

という、ファンタジーというか、ややSF的な世界ですが、しかし読んでいると不思議にリアリティがあるのです。ネタバレにならないよう、寄せてしまう何かをもう一つだけ書けば「たんぽぽ」。雨ならともかく、たんぽぽならかわいくていいじゃん、とはいきません。

奇妙というか、意外性抜群の設定ながら、だからこそ明らかにされていく人と人とのつながりのもろさ、確かさ、温かさが胸に迫ります。(高学年以上向き、1500円+税)

『世界に挑む! デフアスリート―聴覚障害とスポーツ』(森埜こみち・著、ぺりかん社)

今年の11月、第25回デフリンピックが東京を中心に開催されます。「デフ(Deaf)」は、「耳が聞こえない」という意味。つまり、聴覚障害を持つ人たちのオリンピックです。25回ということは、×4で100年。第1回のパリ大会が1924年ですから、ちょうど100年の記念大会なのです。今やすっかりおなじみになったパラリンピックが始まったのが1960年ですから、こちらの方がずっと古いわけです。一時は、パラリンピックとの統合も検討されたようですが、デフアスリートのハンディキャップは総じて小さいことなどもあり、独自の開催が続けられています。ただ、その分、認知度がまだまだでもあります。

ここでは、そうしたデフリンピックをめぐる歴史や、日本の代表的なデフアスリート8人のインタビュー、そして東京大会の開催種目などが紹介されています。もちろん大会運営にはさまざまな難しさがあるわけですが、それをどんなふうに乗り越えて公正な「競技」を成立させていくのか、関わってきた人たちの努力こそ、ドラマだなと感じさせられました。(中学生以上向き、1700円+税)

今月のもう一冊

今回の「もう一冊」はエッセイ集です。実は、子ども向けのエッセイ集というのは、とても少ないのです。児童文学作家がエッセイ集を出している例は珍しくありませんが、たいてい大人向けで、その中で子ども時代の話や、創作の舞台裏などが語られます。それは子どもの本に関心を持つ大人にとっては興味深いことですが、子ども読者に向けたものではありません。

さて、ここで紹介するのは、辻村深月の『あなたの言葉を』(毎日新聞出版)です。辻村さんは、児童文学作家ではありませんが、子どもが主人公、もしくは重要な登場人物の作品をたくさん書かれています。その辻村さんが毎日小学生新聞に月一で連載したエッセイを一冊にしたものです。

考えるに、子ども向けのエッセイが少ないというのは、大人が子どもに向けて書いた場合、物語と違って「虚構」という枠組みがないので、どうしても上から目線というか、なにかを教えるような感じになってしまうから、という要因が大きいように思います。その点、このエッセイ集は、自分が大人であることを“誇る”わけでもなく、“恥じる”わけでもなく、子どもと対話しようとする姿勢のバランスが絶妙だと感じたのです。

そのバランス具合を具体的に説明するのは難しいのですが、前書きの中で、「あなたの言葉を」というタイトルについて説明していて、大人になって良かったと思うことの一つが、自分の言葉で気持ちを伝えられるようになったこと、子ども時代にはそうした気持ちを感じてはいても、それをうまく言葉にできなかった。だから、この本を読む「あなたの言葉」を見つけていくお手伝いができたらいい、というふうに書かれていて、とても共感しました。無論大人だって、自分の気持ちを十全には言葉にできませんが、子どもの頃のその点でのもどかしさには、覚えがあります。

大人が子どもとどう対話していくのかという問いへの一つの答、もしくはヒントがこのエッセイ集から学べるように思いました。

(高学年から大人まで、1400円+税)