光と紫外線のパワーを感じ取ろう/曽於市立中谷小で理科実験教室

(2022/11/09)印刷する

鹿児島県の曽於市立中谷小学校(柳野竜生校長、児童15人)で10月8日、理科実験教室が開かれました。ベルマーク財団は、へき地校に通う子どもたちへのソフト援助として、1999年から理科実験教室を開催しています。この日は全校児童が理科室に集まり、「光のエネルギー」と「紫外線」をテーマにした2つの実験を楽しみました。

講師は村上規代先生です。高校で理科の教師を務め、退職した21年前から、科学の楽しさを知ってもらおうと、わくわくサイエンス教室を立ち上げました。これまでに幼稚園や保育園、小中高の学校、科学館、祭り会場など県内外合わせてのべ300回以上、理科実験の講師としてボランティア活動をしています。

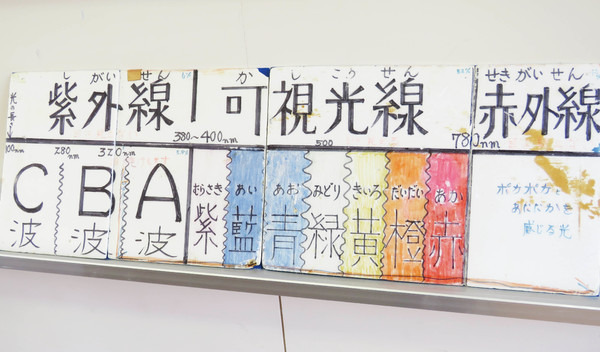

まずは太陽の話から。太陽は水素原子が集まってできていて、水素ガス同士がぶつかり、ヘリウムになるときに、光と熱が出ます。村上先生は「もし太陽がなかったら、暗くて寒い世界になってしまう。私たちは太陽の恵みをいっぱい受けています」と説明しました。

「では、外に出て遊んで、紫外線に当たったらどうなる?」という村上先生の問いかけに、「焼ける」「黒くなる」と答えた子どもたち。大正解です。紫外線が皮膚を通して、細胞を変化させるからです。「でも、人間は生き物だから、紫外線にしばらく当たらないと元の白さに戻ります。今日は、私たちの目には見えない紫外線をつかまえてみましょう」

ひとつめの実験は、太陽光を貯めると光る「ウルトラマンバッジ」作りです。2種類のレジン液と、蓄光材の粉をビーカーに入れてよく混ぜます。混ぜるにつれ、レジン液が熱をおび、粘り気が出てきました。「化学反応」が起きたのです。これをウルトラマンの型枠に流し込み、完全に固まる前に安全ピンを取り付けます。白く固まってきたら、型枠から取り出し、赤いパンツの模様と銀色の目のシールで飾り付けて出来上がりです。

ウルトラマンバッジを太陽光に10分ほどあてると、光が貯まります。内側を黒くぬった大きなカップをバッジにかぶせ、のぞき込んだ子どもたちは「わぁ!光っている」と嬉しそうでした。

バッジ作りからの学びは「集めた光は、後で使える」ということ。蓄光材を使うヒントは、2001年のアメリカ同時多発テロ事件のニュースでした。事故直後、暗やみで大量のほこりが舞う中、見えたのは光っている非常口の矢印マークで、無事逃げることが出来たという話です。

ふたつめの実験は、「忍者えのぐ」を使ったスライム作り。目に見えない紫外線をつかまえる「忍者バルーンスライム」です。忍者えのぐは、紫外線を浴びると色が変わる性質を持つインクです。紫外線に反応するとパッと色が出て、室内に戻るとドロンと色が消えることが、まるで忍者のようだと、村上先生が「忍者えのぐ」と名付けました。試しに、忍者えのぐを練りこんだサンバイザーやマントを身に付けて外に出てみると、一瞬で白色から赤紫色に変わりました。

スライムの材料は、この不思議なインクと、液体のり、お湯、固める役割を持つホウ砂液です。順番に混ぜると、プルプルとした感触のスライムになりました。太陽の光に当てると、室内では白かったスライムが、ピンクや赤紫、黄色にそれぞれ変わりました。ストローで息を吹き込めば、風船のようにふくらませて遊ぶこともできます。

村上先生は他に、地球を守るオゾン層がフロンガスによって壊されていることや、地球温暖化を防ぐためにはごみの分別が大切なこと、外で遊ぶときは帽子をかぶると強い紫外線から身を守れることも伝えました。

児童を代表して、橘木翔さん(6年)が「バッジとスライムを作ったことで、理科の楽しさをこれまでよりもっと知ることが出来ました」と感想を話しました。「理科の楽しさを伝えたい」という村上先生の思いが子どもたちに伝わったようです。

◇

地域の子どもが減少し、2016年に、5年後の全校児童数が5人になると想定された中谷小。通学区域外からも通える特認校制度を翌年から取り入れました。現在は、近隣の財部(たからべ)町内から4人の児童が通学しています。

柳野校長は「地域で学校を大事にしてくれています」と話します。中谷地区では、色鮮やかな衣装を身に付け、鼻筋を白く塗り、両手に扇を持って踊る「奴踊り」が有名で、地域の方に毎月教えてもらうそうです。毎年4月、国の天然記念物に指定されている溝の口洞穴で、踊りを披露しています。